Flavie Flament | “Il ne se passe pas un jour sans que la parole se libère”

- La Prison avec sursis... C'est quoi ?

- 12/04/2017

- 00:00

Catégories :

Mots clés :

L’animatrice française, violée adolescente, propose de porter à 30 ans le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs. La mission qu’elle a co-présidée sur le sujet a publié ses recommandations ce lundi.

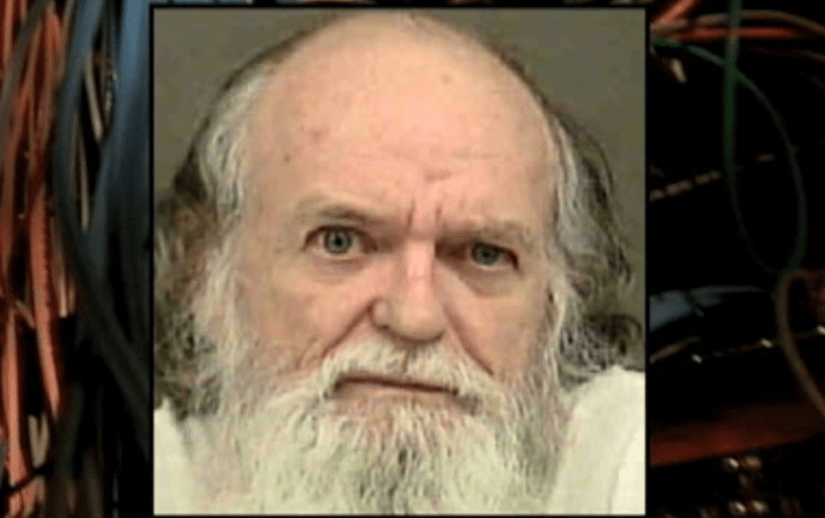

Flavie Flament, violée par le photographe David Hamilton alors qu’elle avait 13 ans, avait été chargée par la ministre Laurence Rossignol de co-présider, avec le magistrat Jacques Calmettes, une mission sur la prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs.

Son rapport est rendu public ce lundi 10 avril.

Aujourd’hui, la victime d’un viol a jusqu’à ses 38 ans pour porter plainte, si ce viol a été commis quand elle était mineure. Vous proposez dans votre rapport de prolonger de dix ans cette durée. Pourquoi ?

La question de la prescription a été régulièrement posée ces derniers temps.

Plusieurs affaires ont alerté la société sur la violente réalité à laquelle sont confrontées de nombreuses victimes en France.

On invoque souvent le droit à l’oubli pour les agresseurs.

Mais ce concept est dépassé en ce qui concerne les crimes sexuels sur mineurs.

Une victime met souvent de nombreuses années avant de pouvoir sortir de son silence.

On prend désormais en compte ce qui entrave cette parole : la peur, la honte, mais aussi l’amnésie traumatique – qui fait qu’une victime oublie son viol et ne se le rappelle parfois que des décennies plus tard.

L’amnésie traumatique, que vous dites avoir vécue justement…

Oui.

Mais pourquoi dix ans seulement dans ce cas ? Pourquoi pas une prescription à durée illimitée comme dans d’autres pays ?

En Suisse, en Californie, ces crimes sont imprescriptibles.

Nous n’avons pas exclu l’imprescriptibilité (et l’avons même envisagée dans une réforme globale pour tous les crimes sur mineurs) mais il ressort de nos auditions qu’elle est aujourd’hui difficilement envisageable au regard de l’état actuel du droit français.

En revanche, l’allongement à 30 ans est un premier pas, tout à fait réalisable, qui constituerait un signal fort vis-à-vis des victimes.

Notre demande est juste. Elle doit être entendue.

Il y a déjà eu de nombreuses propositions en ce sens qui n’ont pas abouti. Qu’est-ce qui bloque ? Et pourquoi ça ne bloquerait pas encore aujourd’hui ?

Lors de nos auditions, j’ai souvent vu la souffrance des victimes dont l’action était prescrite venir se fracasser contre le mur froid et indifférent de la loi.

Dans le camp des opposants à l’allongement des délais, certains ont argumenté que la loi ne pouvait être parfaite, qu’il y avait forcément de la “casse” et – j’en fais partie – ceux pour lesquels elle ne peut rien.

C’est justement sur leur cas qu’il faut se pencher.

Il faut faire en sorte que la loi protège le plus grand nombre.

Si les acteurs judiciaires ne remettent pas de prime abord en cause la souffrance des victimes, ils en attendent néanmoins des preuves.

Nos traumatismes sont parfois invisibles mais bien là.

Dans ce débat, il y a l’humain et le vivant d’un côté, l’application stricte des textes de loi de l’autre.

C’est à mon sens l’un des nœuds du problème.

N’avez-vous pas peur qu’on enterre ce rapport ?

J’ai surtout le sentiment que le débat devient aussi citoyen : les actions sont multiples aujourd’hui, les associations font un travail formidable, les candidats à la présidentielle sont interrogés sur la question.

La société ne lâchera pas.

A nous de nous emparer de ce rapport et de faire en sorte qu’il trouve une traduction législative.

Au sein de la mission, étiez-vous, vous-mêmes, divisés ?

Forcément sur certains points.

J’ai co-présidé cette mission auprès de Jacques Calmettes, magistrat honoraire et ancien président de cour d’assises.

Il va sans dire que nous aurions pu ne pas nous comprendre.

Mais nous avons su donner le ton à cette mission : tout au long des auditions, nous avons mis nos positions en retrait dans un besoin nécessaire d’écoute et d’ouverture.

Et le résultat est là.

Vous faites plusieurs recommandations (information, accompagnement, suivi médical) mais qui sont déjà prévues dans le cadre du plan interministériel. Cela veut-il dire qu’elles ne sont pas appliquées dans la réalité, même quand elles sont votées ?

Tout ce que je peux vous dire, c’est que ces recommandations correspondent à une véritable attente des victimes qui ont le sentiment d’être laissées sur le carreau avec leur souffrance et doivent s’en accommoder seules.

Guérir de la blessure d’avoir été violé mineur coûte et pas seulement psychologiquement.

On néglige les conséquences de tels traumatismes sur la santé, la vie sociale, familiale, professionnelle.

Il ressort en tous les cas de nos auditions que ces mesures ne sont pas automatiques et pas assez appliquées.

Une proposition nouvelle : celle permettant aux victimes d’être entendues même si l’action est prescrite. En quoi est-ce important ?

Négliger la parole des victimes au motif qu’elles ont dépassé le délai de prescription constitue un traumatisme supplémentaire.

D’autant qu’elles sont motivées par un besoin obsédant de protéger la société de leur agresseur qui pourrait récidiver.

Nous recommandons qu’elles soient entendues dans un cadre judiciaire, qu’on leur accorde la même attention que pour toute autre plainte qui ne serait pas sous le coup de la prescription et que cette plainte aboutisse sur une audition du mis en cause.

Cette plainte ressortira si d’autres victimes dénoncent des faits similaires.

Ainsi, la parole des victimes ne s’envolera pas dans les couloirs du judiciaire.

Elle sera un acte posé.

Pour vous, dans l’affaire David Hamilton, qu’est-ce que ces mesures auraient changé ?

Tout, forcément.

Je n’aurais jamais écrit cet ouvrage si j’avais pu désigner mon violeur dans un cadre judiciaire.

J’aurais alors appris que je n’étais pas seule, mais que d’autres avaient déjà porté plainte.

Hamilton aurait été auditionné et certainement confondu au regard de tous les témoignages concordants qui sont apparus après la sortie de “la Consolation”…

Si les délais de prescription avaient été prolongés de dix ans, j’aurais été dans les temps et je n’aurais pas hésité une seule seconde : je serai allée au bout et Hamilton aurait été condamné.

Cinq mois après le suicide de David Hamilton, quel bilan tirez-vous de la médiatisation de cette affaire ? A-t-elle libéré la parole des victimes ? A-t-elle fait bouger les lignes ?

Hamilton, en tirant sa pitoyable révérence aux allures d’aveu, a fait s’éteindre toute possibilité d’action judiciaire contre lui.

Nous étions à quelques jours…

Nous avons été écartées de tout : ses appartements ont été tranquillement vidés des preuves qu’ils devaient contenir.

Ses ayants droit gèrent désormais une “œuvre” infréquentable dans laquelle nous apparaissons toujours.

Si le bilan personnel est difficile à digérer, je suis chaque jour confortée dans l’idée qu’il fallait faire tout cela et je n’ai aucun regret.

Il ne se passe pas un jour sans que l’on vienne me parler, sans que la parole se libère.

Le viol sur mineur n’est plus aussi tabou et ce n’est qu’en regardant la réalité en face qu’on pourra combattre ce fléau.

Enfin, sans tout cela, cette mission n’aurait jamais été commandée.

Elle constitue un vrai pas en avant.

Propos recueillis par Emmanuelle Anizon

Source : Nouvel Obs

Source(s):

Les articles en liens

Pédopornographie | 900 Arrestations dans une Enquête Internationale

Avis de Recherche – Cédric Mahieu | Aidez la police à retrouver ce tueur d’enfant !

Calais | Un millier d’enfants menacés par le démantèlement de la «Jungle»