Témoignage – Pétition | Victimes de pédophilie, nous ne voulons pas de délai de prescription

- La Prison avec sursis... C'est quoi ?

- 14/04/2016

- 00:00

Catégories :

Mots clés :

Des faits, une réalité

J’ai 44 ans. Je suis mariée et maman de 3 enfants. Je suis une victime de pédophilie. J’avais 4 ans1/2 lorsque ma vie s’est arrêtée dans la salle de bain de l’appartement où je vivais avec ma mère et son compagnon. La scène est gravée à jamais dans mon esprit, détail par détail, tous les sentiments de l’instant sont gravés en moi, dans chacune de mes cellules: incompréhension, dégoût peur, inquiétude, terreur, paralysie, horreur, solitude. Douleur.

J’ai vécu 14 années de ces violences: attouchements, puis viols. On m’a dit qu’un petit enfant ne peut pas être physiquement violé, c’est-à-dire “pénétré”. Pourtant, entre 5 et 10 ans, mon bourreau me violait “physiquement” donc, avec les doigts, un stylo. L’introduction d’un doigt ou d’un objet dans l’anus, c’est un viol “physique”. Quand mon corps a été “prêt”, mon bourreau est passé à l’étape supérieure. J’ai vécu des viols quasiment tous les jours, pendant de trop longues années.

Pouvoir parler n’est pas une question de volonté

On me demande “mais pourquoi n’as-tu rien dit”… Pourquoi? Parce que je ne savais pas! Je ne savais pas comprendre ce qu’il me faisait, je ne savais pas si c’était “normal”, je n’aurais eu aucun mot pour verbaliser ce que je ressentais. Quand, vers 12 ans, j’ai pris conscience que ce qu’il me faisait était du viol, j’ai voulu parler, et j’ai été capable de lui dire “non”. NON. Un mot qui a accompagné ces 14 années de tortures. C’est tout ce que je pensais, vivais, ça se résumait dans ce mot: NON.

Parler donc… J’ai été enfermée vivante dans un mur de silence, j’étais contrainte à ce silence, obligée de me taire. Mon bourreau me torturait également psychologiquement. Il m’avait persuadée que j’étais un monstre dont personne ne voulait.

Il m’avait persuadée que personne ne me croirait et que plus personne ne voudrait de moi. Il m’avait aussi bien fait comprendre que la vie de ma mère et de mes petits frères ne tenait qu’à mon silence. Alors parler? De quoi, comment, à qui?

J’ai essayé, plusieurs fois… Au collège, au médecin… On ne m’a pas entendue.

Quand finalement ma mère a compris ce que je vivais, ou en tout cas quand elle a su qu’il me forçait à des relations sexuelles, elle m’a “aidée” à partir de chez nous. Pour me protéger. Elle m’a aussi demandé de ne rien dire. Ou plutôt, elle m’a demandé si je voulais aller voir la police, tout en disant que ça détruirait la famille, mes frères, ça tuerait mon grand-père, et elle… que deviendrait-elle…

Alors je n’ai rien fait pour qu’il soit condamné. Je n’avais dit à ma mère que ce qu’elle était en mesure d’entendre. Je n’ai pas dit depuis quand, ni combien de fois, ni tout ce qui a accompagné ces viols.

Emmurée vive dans le silence

Je me suis retrouvée seule, sans soins, sans moyen de subsistance, psychologiquement anéantie, fracassée dedans et dehors. Seule au monde. Avec le mur de silence autour de moi.

Qui s’était enrichi de honte, de culpabilité, de colère, de dégoût de mon propre corps. Des années de solitude.

En parler? J’ai essayé. A chaque fois, ça me mettait dans un état qui était jugé par les autres comme étant de l’hystérie… Pleurs, nerfs à vifs, colère, malaises. Et je subissais de nouvelles violences, celle du déni, du jugement, du mépris. J’ai longtemps vécu presque comme les gens “normaux”.

Sauf que je n’étais qu’une ombre, un rôle.

Parce que depuis mes 4 ans1/2, j’avais appris à mentir. Oui, on ne doit pas dire ce qui nous arrive, on doit se taire, mais il faut en plus jouer un rôle, mentir pour avoir l’air normal.

Alors donc, même avec des copains, amis, même avec un mari…

J’étais seule. Personne ne pouvait imaginer ce que je vivais. On me voyait sourire quand en réalité au fond de moi je hurlais “au secours”. Au secours… Qu’on me sorte de mon corps, de ma tête, qu’on me rende mon âme, qu’on me rende ma vie…

Les étapes de la parole

J’avais 35 ans lorsque j’ai rencontré celui qui est mon mari aujourd’hui. Je lui ai tout dit. Tout de ce que j’avais vécu enfant, mais aussi toutes les conséquences que ça avait eu sur ma vie: addictions, prises de risques, tentatives de suicide, crise de nerfs, actes manqués… Le pire de moi, il le savait.

Il ne m’a pas jugée, n’a pas eu pitié. Il s’est contenté de recueillir ma parole, de me croire et de m’offrir un soutien, un refuge entre ses bras. J’ai enfin pu redevenir vivante, recoller les morceaux de moi qui étaient éparpillés.

Quelques années se sont encore écoulées pour que je prenne conscience de la gravité de ce que j’ai subi. Les souvenirs se détaillaient comme jamais auparavant. Je prenais conscience que cette barbarie avait meurtri mon corps dans son intimité, son intégrité, sa santé.

Que mes nerfs avaient toujours été “à vif”. Que ma vie entière n’avait été qu’apparences: j’avais fait semblant d’être une personne en vie alors que je n’étais qu’une petite fille de 4 ans 1⁄2, morte dans une salle bain qui un jour, en ouvrant les yeux, était devenue une adulte qui devait s’assumer sans y avoir été préparée.

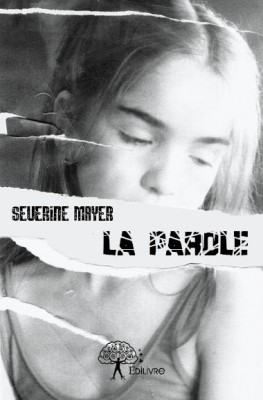

A 42 ans, j’ai écrit un livre, une analyse de ce que j’avais vécu, comment et pourquoi ce silence.

“La Parole”… Parce que je pouvais enfin dire les choses. A 43 ans, j’aurais été en mesure de porter plainte. Il était trop tard, la loi me l’interdisait. Comme un signe de la vie, mon bourreau est mort à ce moment là, d’une maladie fulgurante et douloureuse, en une dizaine de jours… J’ai eu pitié de lui. J’ai trouvé que cette mort était à l’image de sa vie: minable.

Une perpétuité de conséquences graves

Est-ce que je vais bien aujourd’hui? Non. Je subis les cauchemars, les problèmes de santé chroniques parfois invalidants, les crises de dissociation… Je subis des troubles du comportement qui s’apparentent plus ou moins à des troubles bipolaires. Je vis aussi des troubles “autistiques” et des difficultés sociales. J’éprouve toutes les difficultés du monde à me retrouver dans une pièce où il y a du monde, un lieu que je ne connais pas. J’ai peur. Alors forcément, professionnellement c’est compliqué. Les “autres” me sont une menace.

Lorsque je sens que l’ambiance est mauvaise, je me demande ce que j’ai fait, je suis persuadée que le problème vient de moi. Quand tout va bien dans ma vie et que je suis heureuse avec mon mari et mes enfants, il y a toujours un moment où la panique me prend: quelque-chose va arriver, qui va tout détruire… Alors je vis sur mes gardes, à l’affût permanent, dans l’angoisse. J’ai peur de la mort… Je la sens proche, imminente, menaçante. Comme si elle était une promesse depuis 40 ans, comme si elle me tenait dans sa main depuis 40 ans… Prête à me réduire en poussière.

Une parmi beaucoup d’autres

Je ne suis pas la seule, ce vécu je le partage, hélas avec beaucoup d’autres victimes. J’ai reçu des dizaines de témoignages. Toutes les victimes vivent et ressentent la plupart des choses que je viens d’évoquer. Y compris des personnes de 70 ans chez qui le traumatisme et le souvenir sont toujours présents.

Le regard des autres, une autre violence

Parler… C’est tellement difficile de dire ces choses. Mais c’est difficile de les entendre, encore plus de les comprendre. Alors souvent, nous devons faire face à la pitié. Mais nous ne sommes pas pitoyables, nous sommes forts, très forts, sinon nous ne serions plus debout. Il faut être fort pour survivre. Nous n’avons pas besoin de pitié. D’autres fois, nous devons faire face au doute: on nous accuse de mentir ou au moins d’exagérer. De vouloir attirer l’attention… Alors le peu qu’on a dit, on le regrette et on se tait, encore.

La société porte un regard malsain sur les victimes de violences sexuelles, c’est encore pire concernant la pédophilie. Il ne faut surtout pas en parler, c’est mal, ça salit, ça fait du mal. Mais il y a pire encore… Beaucoup se méfient de nous, car les a priori ont la vie dure “enfant maltraité = adulte maltraitant”… Et l’on soupçonne facilement les victimes d’être potentiellement dangereuses.

Donc au lieu de nous soutenir, on nous met à l’écart sur la base de jugements abjects. Voilà ce que l’on nous impose.

La plainte, un nouvel isolement

Lorsque nous sommes enfin prêts à passer outre, que nous nous sentons assez forts pour raconter, nous dévoiler, cela ne signifie pas pour autant que nous sommes prêts à porter plainte, et donc à générer de nouvelles souffrances.

Il faut avoir la force, le soutien et l’amour nécessaires pour parvenir à aller devant un juge, se confronter à celui qui nous a brisés et dont nous savons qu’il continuera à nier et même, à se faire passer, lui, pour la victime.

Une démarche culpabilisante lorsqu’en plus l’agresseur est un membre de la famille. Parce que l’on sait que, au moins dans un premier temps, cette famille se retournera contre nous, pas contre lui. Alors on doit décider de s’amputer de ces liens familiaux pour démontrer ce que nous avons subi.

Une prescription qui résonne comme un autre déni

Il ne peut donc pas exister de délai de prescription pour des actes aussi odieux que gravissimes. Des actes qui selon plusieurs études touchent environ 125.000 enfants chaque année. Qui assassinent une partie de chacun de ces 125.000 enfants chaque année… Les violences sexuelles commises durant l’enfance ont des répercussions importantes sur la santé, même des dizaines d’années après les faits.

Ce que je réclame de toutes mes forces, ce que des milliers de victimes réclament: que la justice et la loi soient à la hauteur des crimes que nous avons subis. C’est une reconnaissance de la gravité de ces actes, de leurs conséquences. C’est ce qui amènerait à ce que la société porte enfin un autre regard sur les victimes. Nous voulons de la justice, pas de la pitié ou de la complaisance.

Vous pouvez signer la pétition de Séverine Meyer sur le site Change.org. qui a déjà récoltée 107 833 signatures.

Pour vous procurer son roman, “La Parole” ==> http://www.edilivre.com/

Source(s):

Les articles en liens

Sarzeau | Prison avec sursis pour le papy coupable d’incestes sur ses trois petites-filles

Toulouse | Un jeune père agresse sexuellement sa propre fille âgée de 13 jours

Nancy | Un octogénaire condamné à 30 mois avec sursis pour avoir abusé de son petit-neveu pendant 7 ans