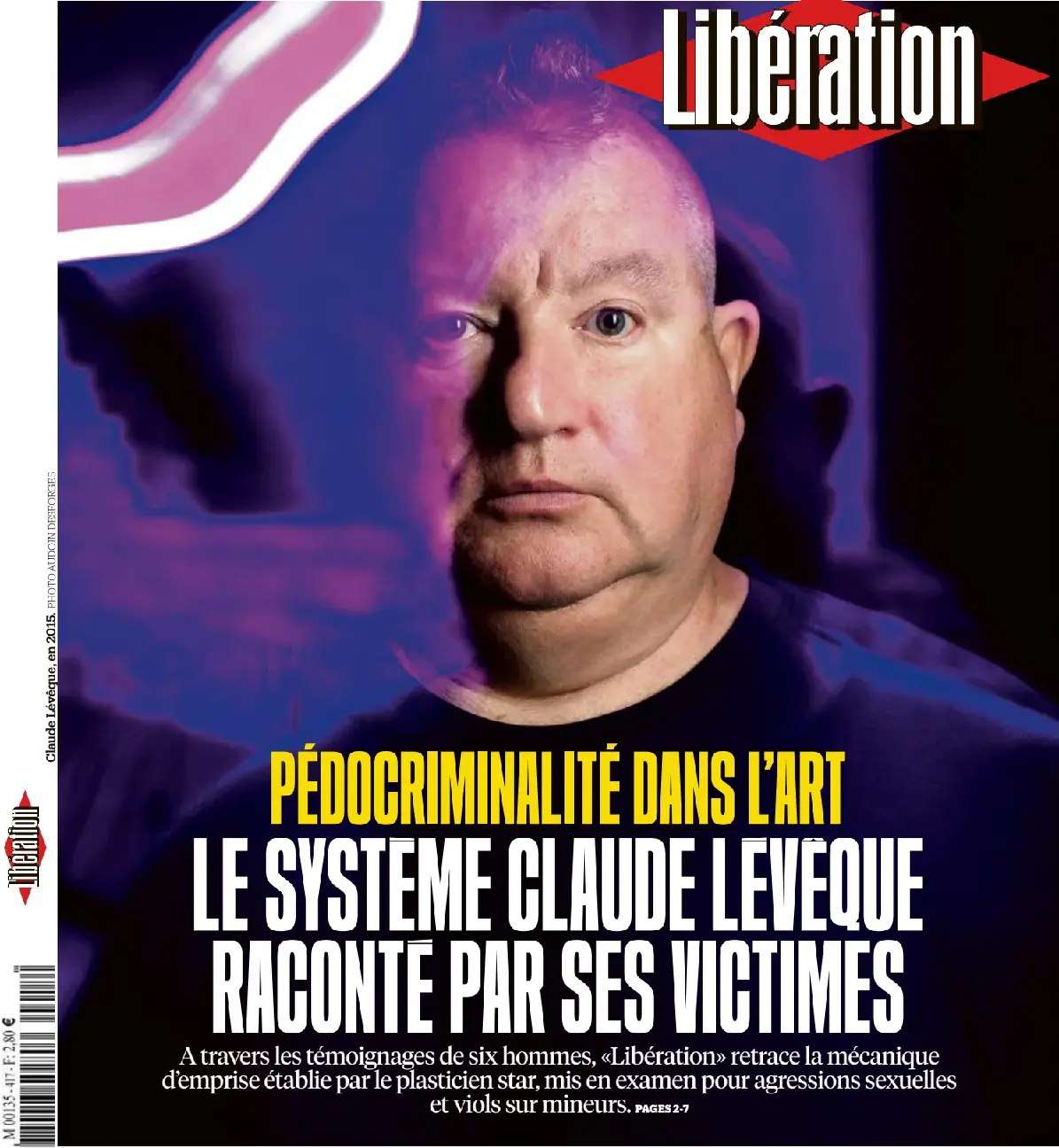

France | Le système Claude Lévêque raconté par ses victimes

- La Prison avec sursis... C'est quoi ?

oui

Pédocriminel En liberté

- 24/04/2025

- 20:05

Vivre en ayant été façonné par la perversité d’un autre. Briser l’emprise, puis se réinventer. C’est le sentier qu’arpentent les victimes du plasticien Claude Lévêque, depuis qu’une première plainte, déposée en 2019, et révélée par le Monde en 2021, a commencé à fracturer le silence.

L’une d’elles, Armand, résume : «Pour nous, c’est comme sortir d’une secte, se libérer d’un gourou, on a été manipulé, et c’est presque plus fort que le souvenir des abus sexuels.»

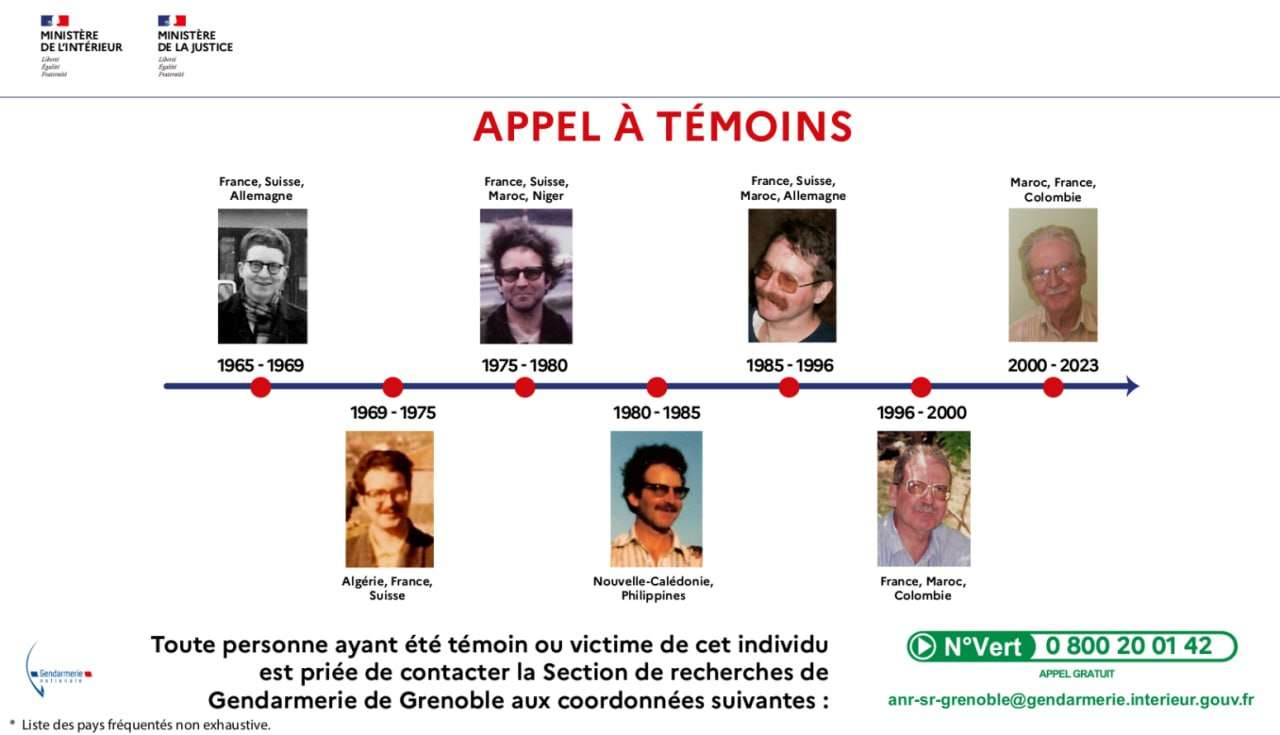

Icône de l’art contemporain, représenté successivement par deux des plus grosses galeries françaises qui proposent ses installations à prix d’or, l’artiste de 72 ans a été mis en examen le 31 mars 2023 pour «viols sur mineur de 15 ans», «viols sur mineur par personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime», et «agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité».

Un contrôle judiciaire lui a également été notifié, lui interdisant d’entrer en contact avec dix témoins et plaignants.

Selon nos informations, l’instruction de ces crimes, toujours en cours à Bobigny, a connu une avancée majeure le 20 novembre 2024, avec l’entrée soudaine en procédure d’une victime longtemps silencieuse. L’exégèse de quarante années d’impunité a sonné

Au fil du temps, c’est toute la mécanique de domination exercée par Claude Lévêque qui est mise au jour, révélant les pratiques pédocriminelles de celui qui représenta la France, en 2009 à Venise, à la plus prestigieuse Biennale d’art contemporain au monde et dont une oeuvre, Soleil noir, habillait encore il y a peu un salon de l’Elysée.

Acculé par l’amoncellement des témoignages, l’artiste a livré une série de déclarations aux magistrats, oscillant entre dénégations et aveux circonstanciés. Il a notamment reconnu avoir abusé de jeunes hommes, mais seulement autour de leurs 15 ans, minimisant ainsi sa responsabilité pénale.

Contactés par Libération, ses avocats, Patrick Klugman et Lucas Veil, estiment que «Claude Lévêque a pris conscience et la pleine mesure, par le processus judiciaire, de la souffrance de ce que des relations, qu’il pensait autrefois librement consenties avec de jeunes adolescents, souvent restés des proches au long des années, ont pu s’avérer traumatiques par la suite pour les intéressés.

Claude Lévêque a choisi d’accueillir la parole des plaignants avec un grand souci d’écoute, de vérité et d’apaisement. Il a donc apporté un concours actif à l’instruction, en même temps qu’il a entrepris un travail thérapeutique sans crainte de s’exposer à des poursuites, ce qui est assez rare pour être souligné, tout en réservant ses déclarations et ses explications à la justice.» Il appartient désormais aux magistrats de caractériser précisément les faits et d’en circonscrire le périmètre

Combien y a-t-il d’enfants et d’adolescents qui ont subi des attouchements et des viols imposés par Lévêque ?

A ce jour, nul ne le sait, pas même les juges qui instruisent le volumineux dossier d’enquête.

Originaire de Nevers (Nièvre), le plasticien a d’abord rayonné sur sa terre natale, avant d’essaimer dans tous les centres d’art de région et d’être consacré sur la scène internationale, de New York à Venise.

Ces deux dernières années, Libération a pu recueillir la parole de six hommes, aujourd’hui âgés de 35 à 60 ans, mais aussi de leur entourage, victimes collatérales de l’affaire.

Leurs histoires démontrent la toxicité du système reproduit par Claude Lévêque sur plus de quarante ans et écartent définitivement l’argument trop souvent brandi d’une époque aux moeurs libertaires.

Parmi nos témoins, deux frères, David (1) et Armand, 43 et 40 ans, furent les premières victimes de violences non prescrites à saisir la justice. Avant Noël, ils ont été rejoints par Léo Carbonnier, 35 ans, qui dénonce lui aussi des agissements non prescrits, scellant ainsi la probabilité d’un futur procès. Ils s’expriment pour la première fois. Nos autres interlocuteurs relatent, eux, des faits prescrits, mais ont aidé la justice à mieux saisir la personnalité complexe de Claude Lévêque, notamment Laurent Faulon, 55 ans, qui a déposé plainte le premier.

C’est donc un continuum d’abus, commis de 1979 à 2009, que Libération retrace aujourd’hui: masturbations imposées, fellations forcées, viols, parfois avec des objets ou dans des lieux inopinés, tels un cimetière ou une usine désaffectée.

«Il est difficile de croire [que Lévêque] ait pu penser “librement consenties” des relations avec “de jeunes adolescents”.» Antoine Aussedat avocat de Léo Carbonnier, un des plaignants.

Jointe par Libération, Anastasia Pitchouguina, qui assiste David et Armand, déclare :

«Mes clients, victimes de faits de viols et d’agressions sexuelles dans leur enfance et adolescence, souhaitent aujourd’hui que les regards se tournent lucidement vers ces violences, trop longtemps tues. Ils espèrent que cette affaire contribuera à une prise de conscience collective et à des changements profonds. Pour eux, la procédure judiciaire en cours représente une étape essentielle dans leur parcours de reconstruction. Ils ont choisi de faire confiance à la justice, qui a su apprécier la gravité des faits malgré les tentatives d’obstruction de M. Claude Lévêque –lequel a d’abord essayé de faire taire l’un des deux frères, puis a nié catégoriquement pour enfin reconnaître a minima les faits devant les évidences qui lui ont été enfin opposées. Ils attendent désormais que le procès se tienne, pour que la vérité soit dite.»

Quant à Antoine Aussedat, le conseil de Léo Carbonnier, il assène :

«On peut entendre que M. Lévêque ait pris conscience, par la procédure judiciaire, de la souffrance qu’il a causée aux victimes. Il est plus difficile de croire qu’il ait pu, par le passé, penser “librement consenties” des relations avec “de jeunes adolescents”, compte tenu de la différence d’âge (trente-sept ans pour M. Carbonnier), de leur minorité, et de l’ascendant intellectuel et affectif que M. Lévêque avait sur eux et leurs familles.»

La fusion avec les familles

«Il a évolué méthodiquement et a reproduit les mêmes comportements», analyse Armand, l’une des trois victimes dont les faits ne sont pas prescrits.

Avant les abus, l’artiste tisse des liens fusionnels avec chacune des familles, pour mieux abaisser la vigilance des parents.

A la fin des années 1970, après ses études aux Beaux-Arts de Bourges, Claude Lévêque s’impose comme un acteur culturel de sa ville natale : Nevers. Il fraye avec la scène punk, mais déjà ambitieux, il prend les rênes d’une partie de la programmation artistique de la jeune maison de la culture. Il réussit l’exploit de faire venir des artistes de renommée internationale, de Gina Pane à Michel Journiac. C’est là qu’il «rabat» l’une de ses premières victimes, selon les termes de celui qui, aujourd’hui âgé de 60 ans, préfère garder l’anonymat.

Jean-Paul (1) se souvient :

«Il a séduit mes parents, et surtout ma mère. L’année de mes 15 ans, il me propose d’aller voir le concert d’Iggy Pop à Reims. Première nuit d’hôtel. Je deviens alors le petit protégé du caïd local. [D’un côté], j’ai une vie normale à l’école, et de l’autre, on est un couple homo, on nous appelle les barons. Je passe mon bac, Mitterrand est élu et on monte à Paris. On loue un appartement, un grand lit socle. Et ma mère paye la moitié du loyer.»

JeanPaul se vit comme un «faire-valoir de Claude Lévêque». Un faire-valoir «fréquentable», car âgé de plus de 15 ans, contrairement à d’autres garçons plus jeunes que Lévêque côtoie parallèlement.

A la même époque, Claude Lévêque, alors âgé de 26 ans, se rapproche en effet d’une autre famille, les Faulon, qu’il rencontre au centre de loisirs Francheville à Varennes-Vauzelles (Nièvre), où il est moniteur de colo. Le cadet de la fratrie de trois garçons s’appelle Laurent Faulon. Aux enquêteurs, il a relaté ce souvenir : le 6 août 1979, jour de ses 10 ans, Lévêque le convainc de venir le retrouver en cachette.

Jean-Paul est présent: «Le petit Laurent est déjà dans le chaudron quand je commence à fréquenter Lévêque. Pour moi, Laurent, c’était un gosse. La deuxième fois que je vais chez Lévêque, il est là.» Les premiers attouchements ont lieu ce jour-là. En rentrant chez lui, Laurent Faulon, enfermé dans ce qui va devenir un lourd secret, dit simplement à sa mère :

«Claude a gâché mon anniversaire.»

Un portrait photo du jeune garçon, réalisé ce jour-là par l’artiste, restera longtemps dans la chambre à coucher des parents Faulon

Au même centre de Varennes-Vauzelles, Lévêque va nouer des liens avec la mère de ceux qui deviendront quelques années plus tard ses prochaines victimes: David (qui dénonce des faits commis de ses 8 à ses 17 ans) et Armand (commis de ses 13 à ses 15 ans).

«La famille de Lévêque et la nôtre se connaissaient, certains membres étaient militants ensemble au Parti communiste, raconte le plus jeune des deux frères. Claude a aussi été moniteur au sein de la colo SNCF avec ma mère.» Lévêque, qui deviendra son témoin de mariage, se fait plus discret à la naissance des deux garçons en 1981 et 1984. Mais dès qu’ils sortent de la petite enfance, il est de retour dans la famille.

L’artiste vient de louer pour une bouchée de pain une grande maison dans la commune de Raveau, à quelques kilomètres de Nevers, une ancienne forge au bord d’un ruisseau.

«Il l’avait vachement investie. Il y faisait des fêtes, il y avait des guirlandes colorées et des punks rigolos», se remémore Armand. La vie s’y déroule souvent nu.»

Jusqu’en 1992, date à laquelle la famille quitte la Nièvre pour Bordeaux, Claude Lévêque s’incruste dans la famille. Il est là à toutes les fêtes de Noël, durant toutes les vacances scolaires.

Un soir, à Nevers, «il débarque en compagnie de Laurent Faulon avec des gros sacs-poubelle bourrés de jouets en plastique, des cadeaux de pacotille», raconte Armand. Avec «Claude», c’est un peu tous les jours la fête. Toutes les expéditions en sa compagnie, en bord de Loire ou à l’assaut d’un château, ont le goût de l’aventure. Mais l’emprise est déjà là, tapie sous la joie apparente :

«Claude, il est seul, c’est pour ça qu’on l’invite à Noël», expliquent alors les parents à leurs deux fils.

Eux gardent en mémoire «un chantage affectif permanent».

«Quand j’étais enfant, il négociait tout le temps pour passer plus de temps avec moi», appuie David.

Cette façon de se fondre en douceur dans le paysage familial, d’apporter le grain de fantaisie qui y fait peut-être défaut, est au coeur du système Lévêque. Les enfants sont mis en porte-à-faux avec leurs parents, portent de lourds secrets, et subissent un conflit de loyauté d’où l’artiste sort systématiquement vainqueur.

David :

«Il se foutait de la gueule de mes parents. Il me disait : “Tu te rends compte? Alors qu’ils me connaissaient si bien, ils m’ont fait confiance.” Il répétait ça souvent d’un air amusé. Il lâchait aussi à mes parents qu’ils étaient conformistes, qu’ils nous habillaient comme des petits bourgeois. Claude, c’était le commissaire politique, pour les idées, la culture, les moeurs.»

Le parrain et ses «filleuls»

«Jusqu’en 2021, j’ai pensé qu’il était comme un troisième parent, raconte aujourd’hui Armand, un tonton ou un parrain.»

Parrain, le terme est juste, car dans la toile patiemment tissée par Lévêque pendant près de quarante ans, il y a ceux qu’il appelle ses «filleuls» et les autres, victimes plus occasionnelles, dont le nombre exact demeure à ce jour inconnu. De la fin des années 1970 à la fin des années 1990, Jean-Paul, Laurent Faulon, David et Armand se suivent et parfois se croisent à la place assignée du «filleul» officiel.

Claude Lévêque vieillit, mais l’âge des garçons, lui, ne change pas : ils ont entre 8 et 14 ans au moment où ont lieu les premières agressions sexuelles, et 17-18 ans quand il arrête ses agissements sur eux pour se déporter sur de plus jeunes cibles.

D’autres, comme Mathias Ader, qui a aussi été entendu par la justice, n’ont fait que croiser sa route. C’était au mitan des années 1980, Lévêque commence à partager sa vie entre Paris et Nevers. Resté proche d’un ancien professeur des Beaux-Arts de Bourges, père d’un jeune garçon, l’artiste investit régulièrement son appartement parisien, rive gauche.

«Claude Lévêque venait nous “baby-sitter” le weekend», révèle Mathias Ader. Il ajoute : «C’était une autre époque, où les enfants étaient plus libres de circuler.» Un week-end où «Claude nous gardait [chez ce professeur], il se masturbe en me masturbant dans la chambre de son fils. J’ai 10 ans. Je me souviens surtout qu’il n’était pas content de son orgasme, raconte encore Mathias Ader. A l’époque, je ne le vis pas comme une agression mais comme quelque chose de glauque. Avant cela, il m’avait demandé de faire une photo, nu dans une douche. J’en parle à mes parents en leur disant de ne pas s’inquiéter car c’est un artiste. J’arrive à les convaincre. Il me donne un tirage signé et dédicacé du cliché, je l’ai toujours.»

Les années 2000, elles, ont été marquées par la présence continue d’un garçon qui, décrypte Laurent Faulon, «a succédé à David dans la mythologie tordue de Lévêque, lequel m’avait lui-même succédé…»

Encore une fois, c’est une famille entière que Lévêque prend sous sa coupe. Cette fois, le scénario se délocalise dans l’Est de la France. A quelques kilomètres de la foire de Bâle, la plus importante du marché de l’art international. Dans la famille de Léo Carbonnier – 12 ans lorsqu’il rencontre le plasticien –, les parents sont férus d’art contemporain. «En 2002, je les accompagne voir l’expo “City Strass” de Lévêque au musée d’Art moderne de Strasbourg. Ma mère est tombée amoureuse de son travail», se souvient-il. Une relation intense s’instaure entre elle et Lévêque, qui conduira à un premier stage de Léo Carbonnier chez l’artiste à Montreuil, où il vit désormais une partie de l’année. Il prépare alors sa grande installation, Valstar Barbie, qui marquera la 7e édition de la Biennale d’art contemporain de Lyon. Sa mère est si fière de côtoyer son idole qu’elle flanque son fils avec Lévêque à chaque vacances scolaires (il dénonce des faits commis de ses 13 à ses 19 ans). Un moyen de solidifier leur lien et de vivre son admiration par procuration

Le plasticien offre 19 oeuvres à sa mère, toujours en admiration par ses créations. Comme en atteste un inventaire que Libération a pu consulter, les dons s’échelonnent entre 2003 et 2007, soit précisément la période durant laquelle il abuse de son fils.

A la même époque, Lévêque quitte la galerie Yvon Lambert pour intégrer celle de Kamel Mennour, l’une des plus puissantes du marché français et international. Parmi les oeuvres répertoriées en 2014 dans le catalogue raisonné (l’inventaire exhaustif ) de la mère de Léo Carbonnier, collectionneuse, on trouve une litanie de photos de son fils : «Léo, mains sur les hanches», «Léo, couché sur la table», «Léo accroupi, pensif». Ou encore, ce cliché d’un néon qui a fait la célébrité de Lévêque : «La nuit, pendant que vous dormez, je détruis le monde». Un slogan emprunté au gourou criminel Charles Manson.

Pétrie de culpabilité, et victime d’un mal-être qui l’a poursuivie toute sa vie, la mère de Léo Carbonnier s’est suicidée en 2018. D’après l’une de ses proches amies, elle a beaucoup conversé avec Claude Lévêque durant les derniers mois de sa vie. Des échanges souvent nocturnes, alors même qu’elle était hospitalisée.

La tournée des grands-duc

C’est une autre facette du système Lévêque : une fois conquise, les familles le laissent emmener leurs enfants chez lui à Montreuil, en province, et même à l’étranger. Il explique alors à tout le microcosme artistique qu’il est accompagné de ses «assistants».

«De 13 à 17 ans, dans les années 1980, je passe toutes les périodes de vacances scolaires en compagnie de Lévêque, soit à son nouveau domicile parisien, soit dans la maison de Raveau, soit dans des hôtels au gré de ses expositions. Lévêque me sodomise alors quotidiennement», relate froidement Laurent Faulon.

«J’étais à toutes les expos ou presque entre 1991 et 1998. Du centre d’art de Meymac [en Corrèze, ndlr] au Confort moderne à Poitiers [Vienne] en passant par le Creux de l’enfer à Thiers [Puy-de-Dôme]», retrace David. Le jeune homme relate d’abord un souvenir heureux :

«Je me sentais valorisé, on faisait des trucs de grands, des dîners, des expos, des restos.»

Aujourd’hui père de famille, il a une tout autre lecture :

«Le boulot, les déplacements, les montages d’expos, ce côté pratique, c’était un paravent. L’enfance nourrissait son oeuvre, et pour la bâtir, il faisait participer des jeunes qu’il propulsait au titre d’assistant. Tout est hyper imbriqué.»

Pour son frère, Armand, de trois ans son cadet, le premier voyage «en tête-à-tête» a lieu durant les vacances de Pâques en 1997. Il a 13 ans, Lévêque, 44 : «C’était un circuit entre Le Havre et Fribourg en Suisse. On fait beaucoup de voiture, on écoute de la musique, on partage les mêmes chambres d’hôtel, mais il ne se passe rien. C’est bizarre et ultra asymétrique. Il se comporte comme un “buddy” de voyage». Comme un adulte responsable, il veille à ce que je me brosse les dents, que j’ai un slip propre, mais sinon il est dans la connivence, comme un grand frère. Ensuite il y a Noël, puis on part à Grenoble. On loge dans un appart de la cité de la Villeneuve, et c’est là qu’il commence à mettre en place des jeux sexuels.» Ces «jeux» sont vendus par Lévêque comme un éveil normal et émancipateur de la sexualité des adolescents. Parfois, l’artiste s’octroie des plaisirs solitaires : «Je me souviens avoir été réveillé parce que la couette bougeait», atteste Léo Carbonnier.

Lui aussi a entrepris la tournée des expositions.

«Entre 2003 et 2006, je l’accompagne durant toutes les vacances scolaires. Je partais parfois deux à trois semaines l’été avec lui. Sur le montage de Mille plateaux,à Vassivière [un lac dans la Creuse], on partage un même lit. Au musée d’Art contemporain de Marseille, pour l’expo “la Maison des mensonges”, il loue un appartement. Au centre d’art de Pougues-les-Eaux [Nièvre], je cuisine pour tout le monde», pose-t-il.

Beaucoup de figures du monde de l’art ont raconté à Libération se souvenir de Léo Carbonnier, ainsi que d’un autre jeune que l’artiste a rencontré lors d’une résidence dans un hôpital psychiatrique.

Jamais brusque, il amadoue ses victimes, abaisse leurs défenses.

«Il rentre par l’affect, n’insiste pas, il s’enracine en toi», analyse en miroir David.

«C’est difficile de prendre conscience qu’il y a un abus puisque les choses vont très lentement», confirme son frère.

Une fois en place, aucun ne résiste, préférant satisfaire l’appétit de Lévêque pour mieux s’en débarrasser:

«Ce que j’acceptais, c’était surtout pour avoir la paix», résume Armand.

Léo, lui sentait toujours l’appréhension monter en fin de journée, sachant que les fellations et les pénétrations digitales étaient promises pour la soirée :

«J’essayais de faire en sorte que ça se finisse vite. Lui refuser l’aurait sans doute blessé.»

La mise en concurrence

Derrière le paravent de la vie trépidante, il y a le «chaud-froid» permanent, les humeurs ingouvernables de la star, ses bouderies et caprices immatures. Un maelström émotionnel dans lequel sont emportés les adolescents et au sein duquel Lévêque donne le tempo.

«L’été 1998, il me propose de l’accompagner à New York pour la préparation d’une expo à laquelle il participe. On partage le même appartement et le même lit. Il tente une fellation, mais j’ai un mouvement de recul : il m’a fait la gueule pendant vingt-quatre heures. C’était vraiment le malaise», rapporte Armand, 14 ans à l’époque. «Il pouvait me porter aux nues et l’instant d’après me détruire, enchaîner les railleries, me dire que j’étais un petit pudique, me prendre pour un gamin du catéchisme, poursuit-il. Il cassait aussi beaucoup de sucre sur les autres membres de ma famille.»

Un autre mécanisme revient de façon récurrente : les jalousies orchestrées entre ses victimes. La dimension fraternelle s’avère ici centrale.

Laurent Faulon, le premier à avoir brisé la chape de plomb, l’évoque dès son dépôt de plainte : Lévêque l’a approché et mis en confiance par l’intermédiaire de l’un de ses deux frères : «Je n’osais protester, j’étais dans une sorte de sillage.» Le procédé lui est apparu clairement une fois adulte :

«C’est par l’exploitation d’une forme de rivalité mêlée d’admiration avec mes frères qu’il a réussi à arriver à ses fins avec chacun des membres de la fratrie.»

Son frère Rémi s’est suicidé à l’âge de 34 ans. Quant à l’aîné, Jean-Loup, il contredit le récit de son cadet. Avec sa compagne, ils comptent parmi les derniers soutiens du plasticien.

Patrick Klugman et Lucas Veil, les avocats de l’artiste, n’hésitent pas, eux, à faire de Laurent Faulon, qui a joué les traits d’union entre les victimes du plasticien, un agitateur malveillant :

«Nous espérons que l’enquête de Libération ne sera pas une occasion supplémentaire pour un personnage comme M. Faulon d’animer sa vindicte éternelle contre Claude Lévêque sans le moindre égard pour les victimes, la justice et la vérité.» «Que Lévêque ose invoquer la justice, la vérité et le respect des victimes m’étonne à peine tant je connais sa capacité à retourner contre les autres le poids de sa propre culpabilité, riposte l’intéressé. Aujourd’hui, de toute façon, la procédure judiciaire dépasse largement mon cas personnel.»

Autre épisode édifiant de cette démolition psychique, cette fois-ci avec l’ami d’enfance de Laurent Faulon :

«Hervé (1) [qui fait partie des quatre personnes qui ont aussi témoigné auprès de la justice contre l’artiste, mais dont les faits sont prescrits] était le seul à qui j’avais raconté mon histoire lorsque j’avais 13 ou 14 ans. Comme je savais que Lévêque méprisait l’hétérosexualité, je lui avais dit, pour trouver une porte de sortie, que j’étais amoureux de ce Hervé. Or, lorsque j’ai trouvé le courage de me dégager de cette relation à 17 ans, la première chose qu’il a faite est d’aller le trouver. Il a eu des rapports sexuels avec lui. C’était pour me rendre jaloux.»

Armand relate lui aussi cette rivalité inoculée entre frères :

«Lévêque avait eu une relation privilégiée avec David et c’est vrai qu’à un moment, je suis content de prendre sa place. Il m’achète des disques, des bombes de peinture, on va aux vernissages. J’ai soudain envie de me démarquer, d’affirmer ma personnalité.»

En 2009, choisi pour représenter la France à la Biennale de Venise, le graal, Claude Lévêque rode un nouveau dispositif vexatoire. Alors qu’il vient de recruter David comme assistant – et le fait embaucher par sa prestigieuse galerie–, il confie la réalisation du documentaire sur le projet de la Biennale à son cadet. Puis, il impose Léo Carbonnier, 19 ans, comme photographe attitré.

«Léo n’est alors pas plus photographe que je suis charcutier. Je le prends de manière hyper dure, je suis jaloux. Léo participe à des voyages préparatoires alors que je suis censé être son assistant», se souvient avec amertume David.

Les dons d’oeuvres à la pelle

Claude Lévêque sait se montrer prolixe pour entretenir ses liens fusionnels avec les familles. Libération a pu lire des dizaines de lettres, de cartes postales, de photos, de Lévêque adressés à ses victimes ou leurs parents.

Autant de pensées affectueuses, de preuves de fidélité. Il y a aussi la myriade de clichés de «Gros Bleu», «Crazy» et «Boulette», ses peluches totem («Gros Bleu» a appartenu à Laurent Faulon), immortalisées à New York, Venise, ou Paris. Des instantanés que les familles possèdent parfois toujours, en souvenir d’une amitié intense, aujourd’hui déchirée.

En janvier, Libération a rencontré dans la région Centre une famille dont le fils ne s’est pas encore déclaré à la justice. Ses parents ont néanmoins accepté de nous voir pour rompre la solitude et témoigner de leur douleur.

«Les cartes postales de ce prédateur ont longtemps recouvert les murs de notre cuisine», s’afflige la mère de famille, ivre de colère contre son «ancien ami». Elle s’en veut, cingle-t-elle, «d’avoir fait entrer le loup dans la bergerie».

Aujourd’hui, tous les écrits de Claude Lévêque sont remisés dans une pochette jaune soigneusement archivée. Ils sont devenus des preuves potentielles.

Dans la famille d’Armand et David aussi, les cartes postales, courriers, décors et cartons d’invitation ont plu comme des trophées et décorent la maison familiale.

Quant aux Carbonnier, Lévêque envoyait chez eux «des enveloppes redessinées» et «des compilations»

De «prédateur» à fugitif

Le plasticien avait-il pleinement conscience du mal qu’il répandait ?

«C’est un grand manipulateur. Il sait qu’il a commis des crimes, assure David. Il m’a toujours certifié que je connaissais les moindres détails de son histoire mais en fait je découvre plein de choses aujourd’hui, notamment via l’enquête judiciaire. En clair, il ne m’a raconté que ce qu’il voulait bien me raconter.»

Sur ce point aussi, les témoignages concordent. Lévêque jubilait de raconter à chacune de ses victimes ce qu’il imposait aux autres :

«Il me narrait ce qu’il faisait avec Laurent Faulon, comme pour instaurer un lien de confiance supplémentaire», poursuit David. «Tu pourrais faire ma biographie», lui répétait narcissiquement l’artiste. «En tant que dépositaire de ses agissements secrets, il nous force à être témoins. Ça boucle encore le truc, on est dedans, mais c’est comme si on observait aussi le phénomène de l’extérieur.»

Jean-Paul et Laurent Faulon recueillaient, eux, en miroir, les confidences de Lévêque sur l’aîné des deux frères

Lorsque la première plainte est déposée par Laurent Faulon, en 2019, Claude Lévêque recontacte certaines de ses victimes, comme s’il prenait la température.

«L’une des dernières fois que je dîne avec lui, en 2019 ou 2020, il revient spontanément sur le sujet. “Si ça se sait, les gens ne comprendront pas, ça pourrait m’attirer des ennuis”, me disait-il», se remémore Armand. Puis, il m’a redégainé son lexique, toujours le même : expérience, initiation, amitié particulière. Ce discours qui cherche à banaliser.»

Pour David, «cette forme de toute-puissance» anesthésie la peur. Ainsi, comme si de rien n’était, Lévêque continue de «liker» les posts de beaucoup de ses victimes sur les réseaux sociaux. Régulièrement, il appelle aussi pour prendre des nouvelles.

La justice l’a d’ailleurs déjà rappelé à l’ordre pour avoir violé le contrôle judiciaire qui lui interdit de voir une dizaine de personnes.

A dire vrai, Claude Lévêque a eu véritablement peur au moins une fois. C’était dans les années 1990, comme le raconte Laurent Faulon :

«Au moment de l’affaire Dutroux, Claude m’a dit: “J’ai mis à l’abri des choses compromettantes, des courriers, des photos, dans une valise que j’ai apportée à une artiste. Elle ne sait pas ce qu’il y a dedans, mais je lui fais confiance.”»

Jointe à plusieurs reprises par Libération, cette dernière, toujours active dans le monde de l’art, n’a pas donné suite.

David, lui, a été dépositaire d’un aveu plus grave :

«Lévêque m’a dit avoir fait un ménage après un coup de filet où plusieurs personnes du milieu artistique ont eu un peu chaud au début des années 2000. A ce moment-là, il a détruit plein de trucs.»

De «prédateur», comme le nomment certaines victimes, Claude Lévêque passe à fugitif.

«Quand il sent que Léo s’éloigne, ou lorsqu’il comprend que sa mère ne peut s’empêcher de parler, il est terrifié. “Elle parle, elle parle”, me disait-il. “Toi, j’espère que tu ne diras rien»,” assure encore David.

Son agresseur, qui est alors aussi son patron, va tenter une ultime fois d’en faire son allié. Il lui confie le soin de trier les images stockées sur ses disques durs pour éviter que des images compromettantes ne ressortent par mégarde.

Quand la nouvelle du dépôt de plainte de Laurent Faulon lui parvient, David détruit puis jette les disques durs dans des poubelles municipales lors d’un déplacement à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) où il organise une exposition au centre d’art le Grand Café.

«Je l’ai protégé jusqu’au bout, souffle David. J’étais tellement la personne qui l’avait suivi partout, son ombre, son héritier, que j’étais son bouclier ultime. Tant que moi je ne portais pas plainte, il était archi protégé.»

Comment Claude Lévêque a brouillé les pistes entre l’art et les crimes sexuels

Le plasticien, célèbre pour ses installations liées à l’univers de l’enfance, a suivi un mode opératoire similaire avec toutes ses victimes. Les introduisant dans le milieu artistique et les faisant cosigner certaines de ses oeuvres.

Elles étaient là, sous nos yeux, les victimes de Claude Lévêque, cosignataires de son travail. Les écritures vulnérables d’enfants, transposées en néons, que le plasticien faisait dialoguer avec la graphologie erratique de sa mère, sont l’une des marques de fabrique de l’artiste depuis la fin des années 1980. Au point de s’imposer dans son paysage visuel, aux côtés des grandes installations immersives, au fond très autoritaires (tel ce Grand Soir, le dispositif carcéral déployé au sein du Pavillon français lors de la Biennale de Venise de 2009), comme un langage en soi

Faire toute la lumière donc, littéralement, en associant ses victimes comme coauteurs de ses oeuvres, tout en les assignant au silence : voilà une autre des équations au coeur du système Lévêque.

«La nuit, pendant que vous dormez, je détruis le monde», fait écrire Claude Lévêque à Léo Carbonnier (dernière victime en date à s’être manifestée pour des faits commis jusqu’en 2009) de la main droite alors qu’il est gaucher.

Et ainsi de suite :

«J’ai peur», «Je suis venu ici pour me cacher», «J’ris pas, j’pleure pas, j’dis rien», déclinés ad nauseam avec cette même écriture tremblotante et maladroite d’apprentis scribes.

Dès 1983, quatre prénoms scintillent au fronton d’une de ses oeuvres liminaires intitulée Anniversaire. Le ton est donné. Parmi eux : le sien, Claude, mais aussi ceux de Laurent (Faulon – le premier à avoir déposé plainte en 2019) et d’une autre victime, qui s’est signalée auprès de la justice, mais dont les faits dénoncés sont prescrits. Si la lumière, les ampoules faiblardes, les boules à facettes et les néons en particulier, charrient derrière eux une longue histoire de l’art, chez Lévêque, ils semblent plutôt s’apparenter à une expérience de l’aveuglement.

Une forme de manipulation supplémentaire, à l’égard des spectateurs, critiques d’art, commissaires d’exposition, spécialistes de son oeuvre et amateurs d’art qui n’y ont vu que du feu. Ou qui ont fermé les yeux.

Clair-obscur

Dans le catalogue monographique consacré au travail de Lévêque, paru en 2018, on lit encore cette analyse : «Cette utilisation spectaculaire de la lumière revient comme un leitmotiv […], c’est le cas dans une de ses expositions, “Vies de singes” (2015), présentée à la galerie Kamel Mennour. A cette occasion, treize parcs à bébés réalisés en acier ont été suspendus au plafond par des filins […], les treize ampoules placées au centre de chacun des parcs produisent des effets vertigineux d’ombres mouvantes. […] La forte prégnance du dispositif est magnifiée par une bande-son évoquant pour l’auditeur la respiration heurtée d’un enfant apeuré en train d’étouffer.»

Le nom de cet enfant est précisé dans la notice de l’oeuvre. Il fait partie des «filleuls» de Claude Lévêque, et des dix personnes dont l’artiste a interdiction d’approcher dans le cadre de son contrôle judiciaire.

Mis en examen depuis 2023, notamment pour viols et agressions sexuelles sur mineur, l’artiste a reconnu une partie des faits.

David (1), une autre victime du plasticien, avec son jeune frère Armand, a, lui, été associé dès l’âge de 7 ans au travail artistique de celui qui deviendra bientôt son agresseur sexuel :

«Il y a une oeuvre avec le contour de ma main en 1988, puis des fleurs en néons qui portent mon nom réalisées en 1991, alors que les abus ont commencé. Puis, une pièce assez connue avec un Mickey que j’ai dessiné juxtaposé à une reproduction de la devise qui surmontait le camp d’Auschwitz, “Arbeit Macht Frei” (1992). Mon image a ensuite été utilisée dans des mises en scène de shoot, boxe, piercing, pour le centre de la gravure contemporaine de Genève (1994), et aussi des sacs où ma tête est recouverte de confiture (1996), etc.»

Autre manoeuvre redoutable :

faire de beaucoup de ses victimes, présentées durant leur adolescence comme ses assistants lors des montages d’exposition, des artistes en puissance.

Et là encore, Lévêque s’impose comme un maître du clair-obscur, qui met en lumière ses proies pour mieux les effacer. Né à Nevers en1969, Laurent Faulon, le premier à avoir ouvert la boîte de Pandore, est devenu un artiste reconnu dans le monde de l’art contemporain. Il y a largement été encouragé par Lévêque qui l’accuse pourtant aujourd’hui, sous-entendant qu’il existerait une rivalité mal digérée entre les deux artistes, «d’animer sa vindicte éternelle», comme l’ont fait savoir à Libération ses avocats. Loin d’être un artiste frustré, Laurent Faulon a exposé son travail dans de très nombreux musées et centres d’art contemporain : du musée d’Art moderne de Paris, au Mamco (à Genève, où il vit), à la Villa Arson (Nice), en passant par le Mac Val (Vitry-sur-Seine) ou le centre d’art L’Onde (Vélizy-Villacoublay), et vient d’ouvrir une exposition à la Villa Bernasconi en Suisse. Il est par ailleurs enseignant à l’école d’art d’Annecy.

Griffe

«Me concernant, il a bâti complètement la prophétie», embraye aujourd’hui Armand, vidéaste reconnu lui aussi, révélation du Prix Emerige en 2017 (l’un des nombreux prix qui jalonnent le parcours des artistes contemporains). Il a aussi réalisé des projets avec le Palais de Tokyo ou le Centre Pompidou après avoir fait ses armes aux Beaux-Arts de Nantes et au Fresnoy à Tourcoing. C’est Claude Lévêque qui lui a confié pour la première fois une caméra.

«En 1999, je suis au lycée, je prends mon courage à deux mains et je lui dis que je ne veux plus dormir avec lui. Il ne le prend pas très bien mais il accepte. J’ai 16 ans», se souvient Armand, qui poursuit : «A partir de ce moment-là, la relation se mue en relation professionnelle. Mon appétit pour ce milieu commence à émerger, on va en région parisienne voir des trains peints, il fait encore des photos avec moi et, en parallèle, il me met un caméscope dans les mains. Il m’initie. Puis arrivent les responsabilités, il me demande de faire un DVD de son travail, je suis en deuxième année aux BeauxArts.

Il m’a convaincu que j’étais doué pour l’image.» Et de conclure : «Je l’ai vu faire pareil après avec Léo, il fait de supers photos.»

Si ce dernier a radicalement tourné le dos au monde de l’art, et a ainsi échappé à la prophétie de son agresseur, David évolue lui aussi dans l’art contemporain.

«Il a façonné mon esprit», estime celui qui s’était pourtant échappé un temps vers des études de relations internationales, avant de retomber dans les filets de Claude Lévêque en 2008.

Une proposition en or impossible à refuser : la prestigieuse Biennale de Venise pour laquelle le plasticien venait d’être désigné pour représenter la France.

«Je suis alors à Moscou où je termine un master 2 avec Sciences-Po. Je m’apprête à passer le concours du ministère des Affaires étrangères, je suis un peu paumé, et il m’appelle, c’est difficile de dire non, j’ai peur de sa réaction et puis j’en ai marre des études, ça me permet d’entrer sur le marché du travail. Je crois alors que les planètes s’alignent même si ça me fait chier de le voir tous les jours», rembobine David.

A peine émancipé, il revient donc dans les griffes du «prédateur» et s’installe à temps plein dans sa maison de Montreuil. Claude Lévêque le fera même embaucher dans la galerie Kamel Mennour, qui le représente. En tant qu’assistant personnel, David restera dans son sillage douze années supplémentaires.

Source(s):

Les articles en liens

Évry-Courcouronnes | Un multi-récidiviste agresse une ado dans un centre commerciale

Corée du Sud | L’âge du consentement sexuel passe de 13 à 16 ans

Argentine | Un vaste réseau pédocriminel démantelé