Enquête Mémoire Traumatique et Victimologie/UNICEF de 2015

- La Prison avec sursis... C'est quoi ?

non

- 02/03/2018

- 00:00

Catégories :

Mots clés :

- Abus Sexuel sur Mineur, Association, Beau-père, Corps Médical, Documentation, Enquête, Europe, France, Justice, Mémoire Traumatique, Nos Actions, ONG, Pédocriminalité, Police, Politiques, Psychologie, Services Sociaux, Statistiques, Témoignage, UNICEF, Victimation, Victime, Victimologie, Viol sur Mineur, Wanted Pedo

Cette enquête a été menée auprès de 1153 femmes et 61 hommes âgés de 15 à 72 ans tous victimes de violences sexuelles.

Cette enquête permet donc d’affiner de manière quantitative un état des lieux précis des faits commis, des conséquences des ces actes et des démarches/aides vécues par les victimes.

Aucune enquête à ce jour en France ne documente de manière aussi précise les violences sexuelles et notamment la pédocriminalité, l’omerta, les dysfonctionnements des institutions avec des témoignages qui incarnent clairement les situations et rendent vivants les chiffres.

Un focus de 20 pages très accessible est réalisé sur les mineurs.

C’est un document à lire absolument :

Une synthèse de l’étude complète (10 pages) est téléchargeable ci-dessous:

Synthese-Rapport2015-AMTV-Impact-des-ViolencesSexuelles

Nous avons aussi extrait la partie sur les conséquences physiques et psychologiques des abus sexuels (50 pages), notamment sur les mineurs:

Conséquences physiques et psychologiques des abus sexuels sur mineurs

L’étude complète est téléchargeable ci-dessous (370 pages):

Des visuels récapitulatifs sont aussi proposés:

Nous présenterons ci-dessous les résultats, passages, extraits et témoignages qui nous ont semblé les plus parlants.

Quelques chiffres qui se confirment et se recoupent avec les autres enquêtes de victimation.

Mais surtout beaucoup de témoignages car chaque chiffre c’est un enfant brisé qui survit tant bien que mal à l’âge adulte.

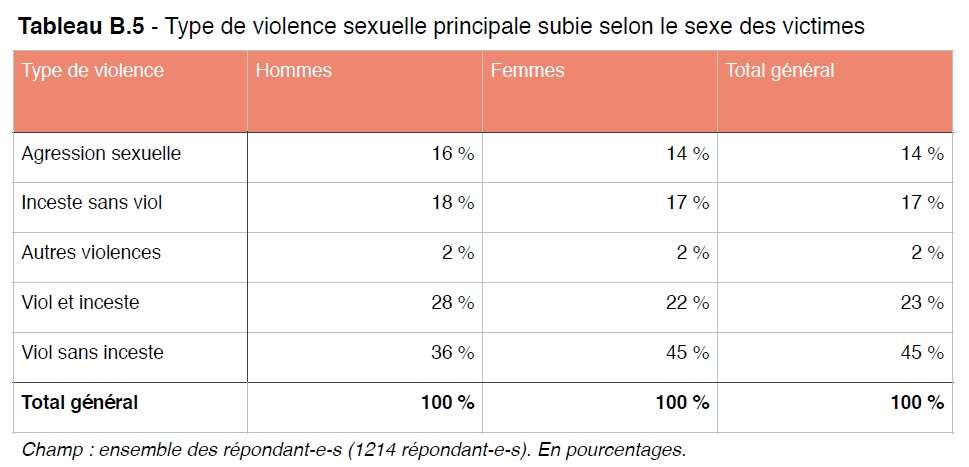

Parmi les personnes qui ont participé à l’enquête, 95% sont des femmes et les deux tiers d’entre elles ont subi au moins un viol (incestueux ou non).

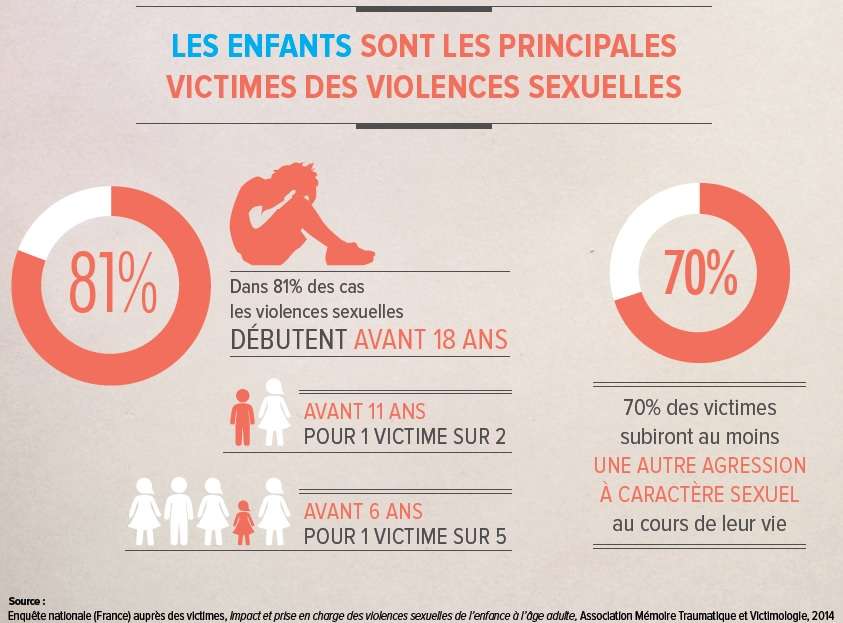

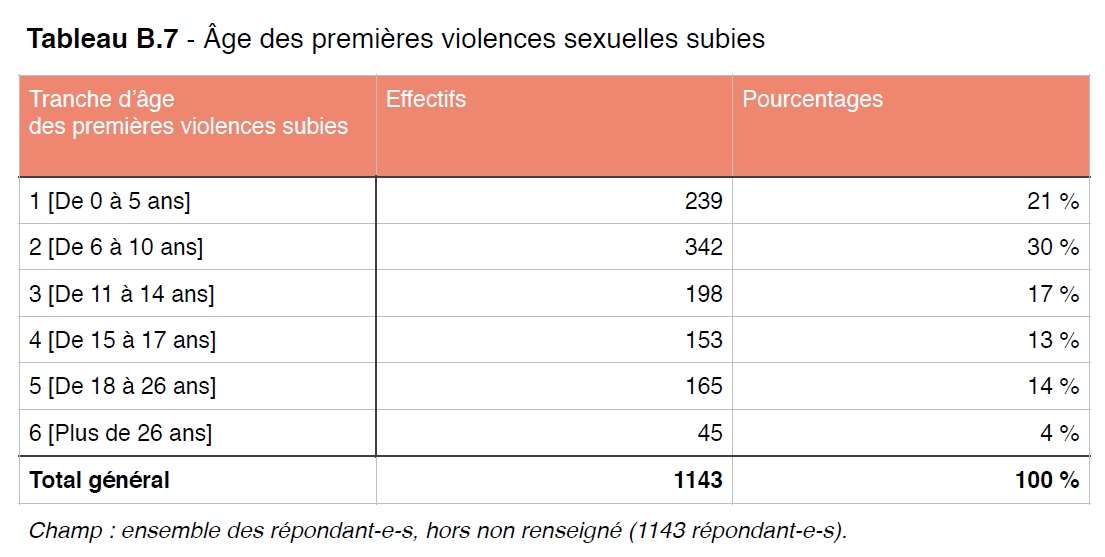

Encore une fois 81% victimes ont subi leur premier abus sexuel avant 18 ans, 68% avant 15 ans, 51% avant 11 ans et 21% avant 6 ans.

On explore donc bien dans cette étude la réalité des pires crimes sexuels commis sur des enfants en France.

Quand on parle de viol on parle en immense majorité de viols d’enfants !

70% subiront plusieurs fois des abus sexuels par d’autres agresseurs durant l’enfance ou une fois à l’âge adulte.

Elles sont “cassées” et les prédateurs savent les repérer pour les abuser de nouveau.

Une victime témoigne d’un contexte familial pédophile organisé de longue date :

homme, père, de ses 31 ans à ses 46 ans (en individuel et en réunion)

homme, grand-père, environ de ses 61 ans à ses 65 ans (en réunion)

homme, grand-oncle, environ de ses 62 à ses 66 ans (en réunion)

homme, cousin de mon père, environ de ses 30 à ses 34 ans (en réunion)

femme, mère, de ses 31 à ses 46 ans (la grande organisatrice,

elle nous a donnés au père,

elle nous faisait tirer au sort les agresseurs en réunion) »

Une autre témoigne du fait qu’être une victime favorise les agressions sexuelles :

« Le fait d’avoir été victime me rend vulnérable à d’autres agressions,

les agresseurs sachant reconnaître une personne déjà fragilisée.

J’ai été agressée sexuellement deux fois par des hommes différents dans des contextes différents après les premières agressions que j’ai subies. »

Une autre énumère les prédateurs qu’elle a croisé et qui l’ont repérée et agressée sexuellement tout au long de sa vie:

– Agression sexuelle de la part d’un médecin à 15 ans,

– harcèlement sexuel de l’âge de 23 à 29 ans de la part d’un prof de fac,

– tentative de viol à l’âge de 25 ans alors que je rentrais chez moi,

– viol à 26 ans,

– viol à 31 ans ayant entraîné une grossesse suivie d’un avortement,

– tentative de viol par un kiné (36 ans),

– tentative de viol alors que je rentrais chez moi la nuit (40 ans).

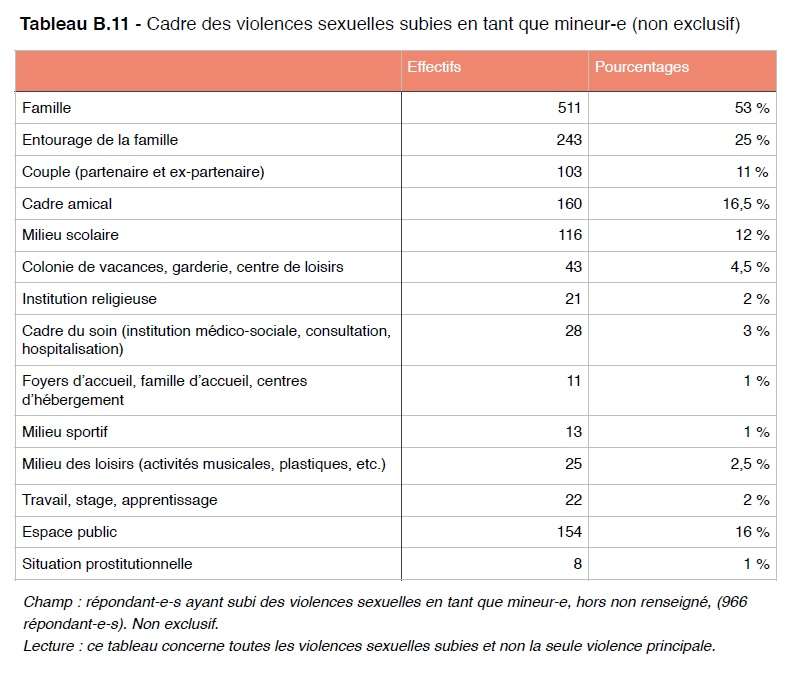

Les crimes sont perpétrés principalement dans le milieu familial mais aussi de manière non-négligeable dans d’autres contexte.

Selon les résultats de l’enquête, les personnes ayant autorité en dehors du cercle familial qui ont commis des violences sexuelles sur les victimes mineures sont des encadrant-e-s (école, colonie de vacances, loisirs), des médecins et des patrons.

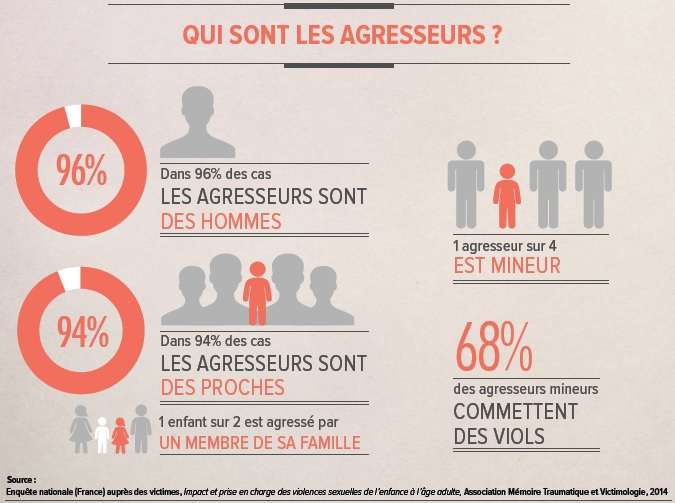

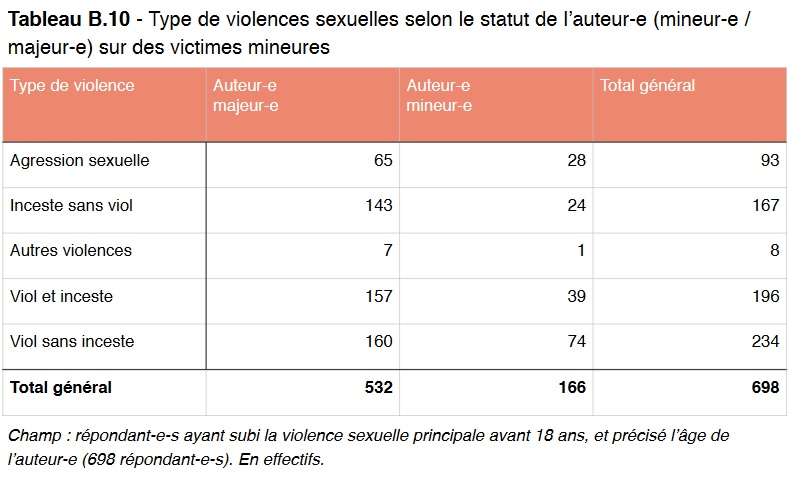

Le criminel est dans 96% des cas un homme et dans 24% des cas c’est un mineur (souvent frère, cousin, collégien, etc).

Les agresseurs mineurs font proportionnellement plus d’agressions sexuelles et moins de viol que les agresseurs majeurs.

Selon un article de Becker et Hunter, ces agresseurs mineurs seraient eux-mêmes victimes de violences sexuelles dans 40 à 80% des cas (donc serait plu dans la reproduction de ce qu’ils sont subi, ce qui n’excuse rien mais explique les choses).

Donc ce qu’on nomme habituellement “viols” de manière globale

sont dans 3 cas sur 5 (60%)

le fait d’un homme adulte sur une fillette de moins de 15 ans.

Omerta : comment réagirions nous si une fillette nous disait qu’elle a été violée ?

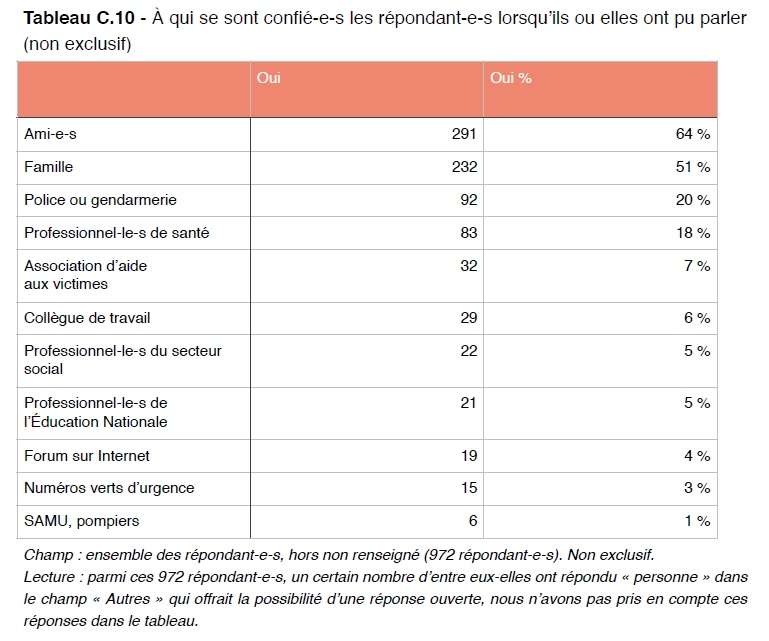

Plus de la moitié (56%) des répondant-e-s n’ont pu parler à personne au moment des violences.

Seul-e-s 37 % ont pu en parler, dont 21% uniquement pour certaines violences.

Par ailleurs, les enfants qui subissent des violences sexuelles assorties de circonstances aggravantes, particulièrement des violences incestueuses, et ceux qui sont victimes de violences répétées sur un long laps de temps sont moins enclins à révéler les violences subies.

Les réactions lorsque qu’un enfant victime d’abus sexuels essaye d’en parler, qu’il soit encore enfant ou à l’âge adulte, sont consternantes et en disent long sur la responsabilité collective voir la complicité que les proches portent dans ces crimes.

En français ça s’appelle de la non assistance à enfant en danger.

« Je n’ai jamais parlé par honte et peur d’être incomprise. »

« J’ai cherché à un moment donné à en parler à mon père et à ma tante et ceux-ci m’ont interrompu en cours de discussion car ils ne voulaient pas entendre cette chose difficile qui m’était arrivée. Ils ont donc cherché à minimiser car ils n’étaient pas en mesure de savoir gérer ça. »

« Je n’en ai parlé qu’aux petits amis que j’ai eus par la suite. Ils m’ont soutenue et réconfortée, mais en me disant aussi que c’était le passé et qu’il fallait oublier ou passer à autre chose, ce que j’essayais manifestement de faire sans y parvenir. Donc pas de méchanceté mais des maladresses, des incompréhensions sur ce que je pouvais ressentir. »

« Après 20 ans de silence, j’ai parlé à ma sœur qui m’a répondu : — Oh tais-toi, t’exagères ! Je ne lui ai plus parlé des abus et uniquement de la pluie et du beau temps. »

« À 8 ans mes parents qui me traitent en coupable, mon père qui me montre un livre avec les maladies vénériennes et surtout il garde le violeur comme employé et je suis amenée à le voir tous les jours et le silence m’est imposé. Idées de suicide. À 17 ans je n’ai donc rien dit. »

« À 53 ans j’ai parlé, au nom de la cohésion familiale toute la famille m’a jeté. Je suis devenu une tête de Turc, “responsable du malheur de mes parents” Le sujet est devenu TABOU jusqu’après mes 60 ans. »

« J’en ai parlé à ma famille à 39 ans. La réponse fut : « “faut pas remuer la merde” !! »

« J’en ai très peu parlé par honte je pense, et les rares fois où je l’ai fait, j’ai eu du mal à supporter les paroles dites : tu l’as cherché, qui tu fréquentes ? Tu es sale. C’est injuste et invivable d’entendre des choses comme cela parce que dans ce genre d’agression on a très honte et on se sent déjà coupable, et j’ai eu l’impression que les personnes autour qui étaient au courant vous renvoyaient que vous étiez vraiment LA COUPABLE ; et c’est insupportable après des faits comme cela. »

Tentative de suicide des victimes

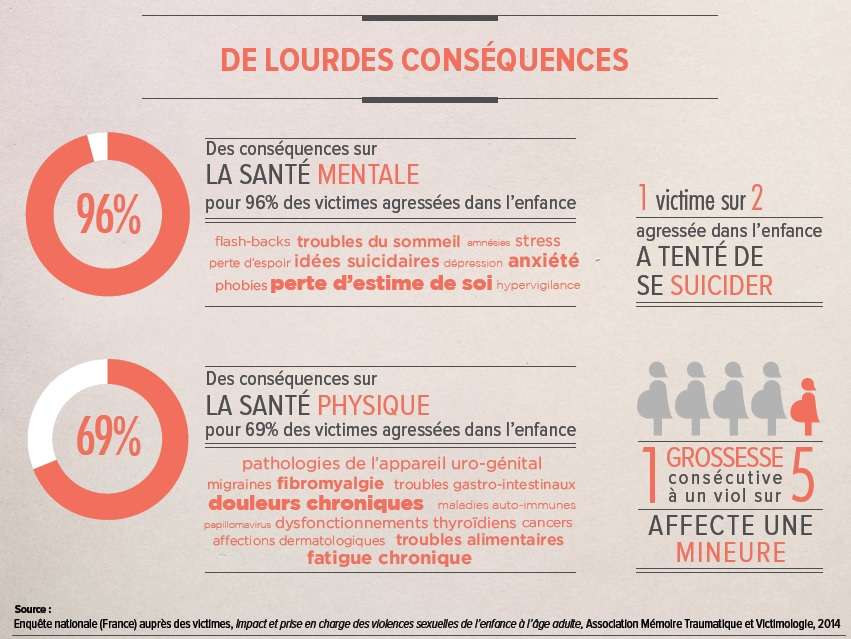

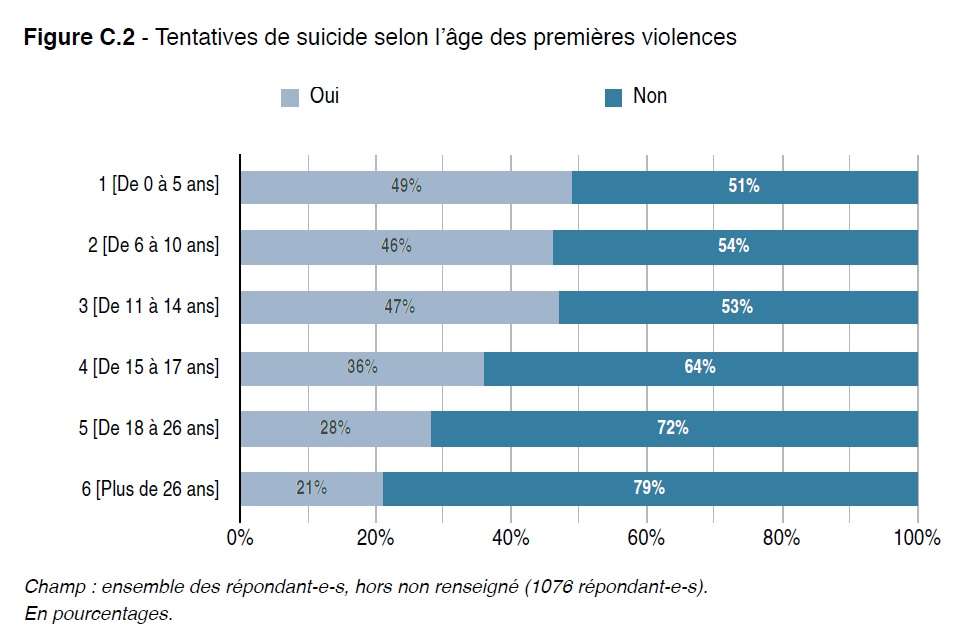

Parmi les répondant-e-s qui ont renseigné la question, 42% rapportent avoir déjà fait au moins une tentative de suicide ce qui est 7 fois plus élevé chez les que dans la population générale (le plus élevé en cas de viol incestueux : 52%).

Plus la victime est jeune au moment des faits et plus le risque croît 153 : près de la moitié (49%) des victimes qui avaient moins de 6 ans lors de la première violence ont rapporté avoir fait au moins une tentative de suicide, contre 21% des victimes qui avaient plus de 26 ans au moment des premières violences.

Si le fait est d’une personne ayant autorité hors cercle familial (école, loisirs, colonie de vacances, médecin, supérieur hiérarchique, etc.), plus de la moitié (52%) des victimes ont tenté de se suicider.

D’autres souffrances très fréquentes sont détaillées dans l’enquête : sentiment d’être en danger, pensées suicidaires, solitudes extrêmes, impacts négatifs sur la vie affective/sexuelle et professionnelle (étude/emploi), souffrance psychique.

Facteurs aggravants

Ainsi, il est possible d’isoler certains facteurs aggravants des violences sexuelles.

Il apparaît en effet que, parmi les différents types de violences sexuelles, ce sont les viols qui ont les conséquences les plus lourdes, d’autant plus s’ils sont vécus en situation d’inceste.

Par ailleurs, plus la victime est jeune au moment des faits, plus l’agresseur est proche de la victime, plus il a d’autorité sur elle, et plus l’impact sur sa qualité de vie et le risque qu’elle tente de se suicider sont importants.

Redéfinir l’inceste

Avec la banalisation des divorces et des familles recomposées, il est temps de remettre en question la définition de l’inceste trop restrictive à l’heure actuelle.

En effet beaucoup de beau-père sont des prédateurs qui se mette en couple avec une femme mûre trop heureuse qu’un homme puisse accepté de s’intéresser à elle alors qu’elle a des enfants à charge.

Une définition de l’inceste fonctionnelle et adaptée à la réalité serait la suivante :

Les auteur-e-s membres de la famille de la victime selon l’état civil, ainsi que les personnes résidant au sein du foyer de la victime ou entretenant des relations conjugales ou sexuelles avec l’un des parents.

Cela permettrait alors d’inclure dans la définition les beaux-parents et compagnons des parents de la victime, ainsi que les enfants de ces beaux-parents et compagnons des parents.

Police/Justice/Hôpitaux : la HONTE !

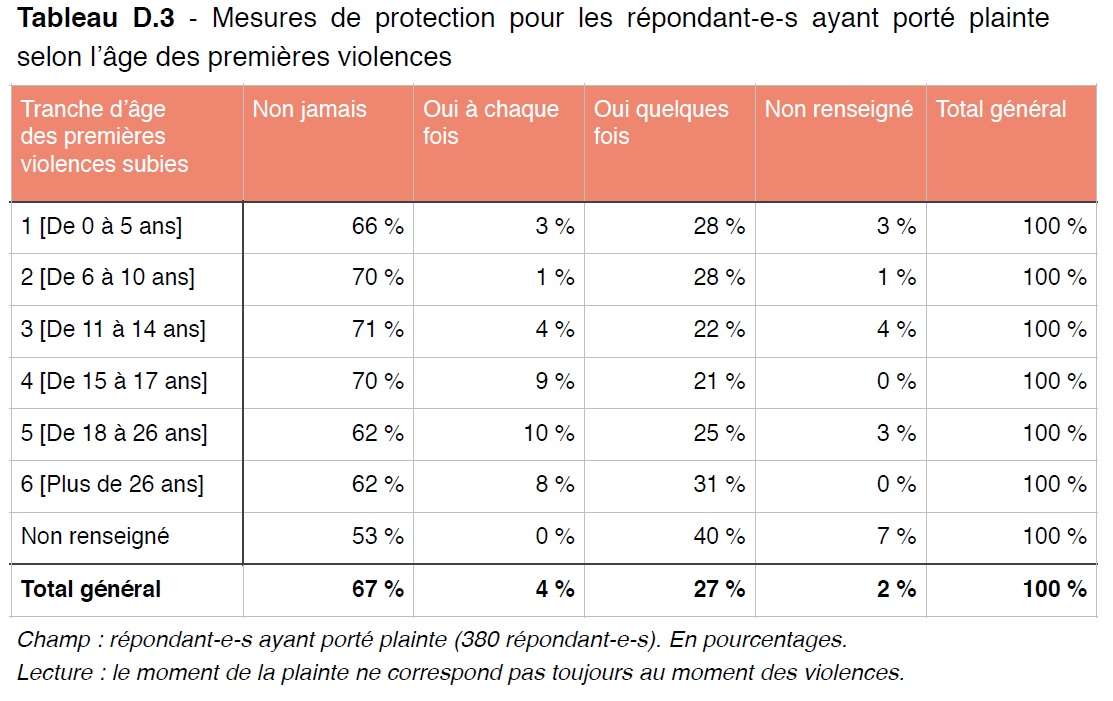

Malgré leur grande vulnérabilité, les victimes de violences sexuelles ne bénéficient que trop rarement de protection et de justice.

Les rares qui portent plainte (8%) voient leurs droits régulièrement bafoués et sont même parfois maltraitées par les professionnel-le-s de la police et de la justice.

83% des victimes déclarent n’avoir jamais été protégées.

Et le constat est encore plus affligeant en ce qui concerne certaines violences sexuelles en situation d’inceste : 88% des victimes d’inceste sans viol déplorent n’avoir jamais pu bénéficier de la moindre protection.

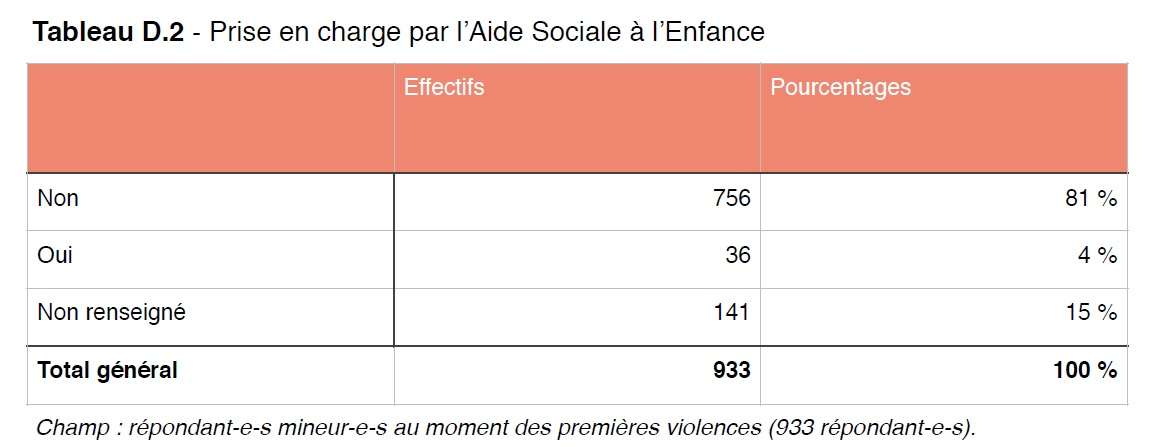

Loin de là, seules 4% des victimes agressées dans l’enfance — elles-mêmes une sur deux à l’avoir été dans leur famille — rapportent avoir été prises en charge par l’Aide sociale à l’enfance.

De plus, sur les 36 répondant-e-s pris-e-s en charge par l’Aide sociale à l’enfance, pas moins de 27, soit les trois quarts, déplorent de mauvaises ou pas très bonnes expériences.

Et parmi les victimes qui ont porté plainte, 66% de celles qui avaient moins de 6 ans au moment des faits, 70% de celles qui avaient entre 6 et 10 ans, et 71% de celles qui avaient entre 11 et 14 ans, rapportent n’avoir jamais été protégées.

Alors qu’il s’agit souvent d’une démarche de reconstruction après les violences, une grande majorité (82%) des répondant-e-s ayant porté plainte rapportent avoir mal vécu 166 leur dépôt de plainte.

Dans la plupart des cas, les victimes déplorent avoir été traitées en coupables en non en victimes, et certaines d’entre-elles s’indignent que le fait d’être mineures au moment du dépôt de plainte ne les ait pas protégées d’un accueil maltraitant.

Par ailleurs, au lieu d’être considérés comme un élément de preuve, les troubles psychotraumatiques dont elles souffrent les desservent souvent.

Leurs symptômes — qui sont pourtant pathognomoniques — tels que les amnésies, les conduites à risques et dissociantes, ou l’absence de réaction lors des faits due à la sidération, sont régulièrement utilisés par la défense pour mettre en doute leur parole et leur crédibilité.

Police

« J’ai été traitée comme une criminelle, on a tenté de me faire avouer que j’étais ivre et que j’étais de petite vertu. Bref que j’étais consentante. »

« Lorsque j’ai déposé plainte, j’ai eu droit à des questions orientées. Du genre “vous dites qu’il vous bloquait la route, mais vous n’avez pas essayé de passer, néanmoins ?”, “Et vous n’avez pas crié alors que vous avez vu des personnes à quelques dizaines de mètres. Je me suis sentie très culpabilisée. »

« Parce que j’insistais, les policiers ont menacé de me mettre en garde à vue. Je sais qu’ils continuent de dire à d’autres victimes que c’est pour nuire au mari qu’on l’accuse de viol. »

« Au moment du dépôt de plainte ou du procès on m’a traitée comme une coupable. Le policier m’a dit que je devrais être contente d’attirer l’attention des garçons… j’avais 13 ans ! Je n’ai plus jamais fait confiance à la police depuis ! »

« Le dépôt de plainte s’est mal passé, la policière n’était pas très “gentille” pourtant je suis allée dans le service violence sexuelle sur mineur ! »

« Enfermer une enfant de 14 ans devant un représentant de la loi qui la traite de menteuse et qui lui dit que si elle continue à raconter ce genre de connerie elle finira en prison est inadmissible… J’ai pensé au suicide. »

« Le plus long a été entre mon dépôt de plainte et le début de l’enquête, 16 mois d’attente. Seulement 2 policiers pour la brigade des mœurs de tout le département de la Somme. »

« La police n’a rien fait pour arrêter le criminel. Incitation à le prendre en photo alors que je suis la victime et menacée de mort. […] À chaque fois que je l’ai vu, j’ai prévenu la police, jamais il n’a été arrêté. C’est de moi-même que j’ai dû me protéger en quittant le département et mon emploi. »

« Quant à l’enquête toujours en cours, il faut savoir qu’à ce jour elle n’a uniquement pour objet que de passer ma vie et ma vie sexuelle au crible. L’auteur n’a toujours pas été inquiété. »

« Je n’ai été entendue que pour ma plainte. Ils n’ont interrogé qu’une personne de mon entourage. Il n’ont pas interrogé la psychologue qui avait pu constater le traumatisme psychique du viol alors que je leur avais dit. Il ne m’ont pas rappelée pour une confrontation avec mon agresseur ou pour une reconstitution ou pour constater le traumatisme subi qui était bien présent lors du dépôt de plainte. L’enquête s’est réduite à l’interrogatoire de mon agresseur. »

« Auditions en gendarmerie traumatisantes. Maltraitance psychologique et verbale de leur part. Cinq heures d’audition sans pause en essayant de me faire me contredire ou me dédire, me disant que j’allais briser son couple, sa vie… Lui n’a été entendu que 40 minutes ! »

« Pendant la confrontation en gendarmerie ils m’ont laissée seule avec lui [l’agresseur] dans le bureau pendant dix minutes sans aucune surveillance… »

Justice

« Il n’y a pas eu de procès. J’ai déposé ma plainte et puis plus rien jusqu’à ce que je reçoive une lettre m’informant que le tribunal avait “l’honneur de me signaler que ma plainte sera sans suite” »

« Malheureusement pour faute de preuves le procureur a classé la plainte sans suite. Là ça a été l’effondrement. »

« Je sais qu’une enquête a été menée, qui corroborait certains faits que j’ai pu évoquer. Mais mon dossier a été classé sans suite du fait de la prescription. »

« Affaire classée sans suite alors même que mon ex-compagnon a reconnu l’absence de consentement. J’avoue être dépitée. »

« La procédure a duré deux ans, qui ont été très longs pour moi. Je n’étais absolument pas préparée au procès, j’ai énormément souffert de voir tous les détails de mon vécu et de ma vie intime détaillés devant tout le monde. Mon père a été condamné à 6 ans de prison et est sorti au bout de 2 ans et demi. »

« La procédure est longue et c’est douloureux de toujours devoir se répéter sur les faits et donc psychologiquement j’ai revécu ce viol à chaque fois. Je me suis sentie humiliée à chaque moment de cette procédure. »

« Les avocats qui minimisent les faits en disant que c’est sa parole contre la mienne et que le doute profite à l’accusé. Ça me révolte. On a l’impression que c’est le violeur la victime. »

« Procédure longue et coûteuse. 3500 euros de frais d’avocat : seulement 400 euros de remboursés. J’ai payé plus pour la procédure que ce que j’ai été symboliquement indemnisée […]. Je ne me sens pas réparée, ni reconnue victime dans la mesure où cette procédure m’a coûté en temps, en énergie, etc. Et je ne suis même pas remboursée des frais d’avocat. »

« À l’époque j’avais la certitude que cela pouvait servir à quelque chose pour moi et pour d’éventuelles victimes mais à ce jour je peux affirmer que cela ne sert à rien de porter plainte !!! La loi est pour les violeurs. Ce type m’a menacé de me poursuivre pour diffamation !! »

« Le manque de compétences et la culpabilisation de la victime sont pour mon expérience systématiques, je n’ai aucune confiance dans le système. »

« Toutes les démarches judiciaires et policières ont été terribles et je les ai très mal vécues. Je les ai vécues comme une seconde peine étant donné que je n’ai jamais été crue par les différent-e-s professionnel-le-s »

« La justice, quant à elle, à été pour moi une grosse déception. Je n’ai vu pour l’instant que de la corruption, et du rejet vis-à-vis des victimes. C’est nous qui sommes traitées comme des coupables. J’ai la sensation que la justice cautionne l’inceste et protège les gens comme mon père. »

« On se fait broyer par la machine judiciaire, on est un dossier, pour apporter des preuves on doit voir un médecin qui a le tact d’un camion benne, et qui enfonce son doigt dans vos parties pour tout trifouiller sans prévenir, sans expliquer, on est censés avoir accès au dossier ? Je ne l’ai jamais vu. Je n’ai été qu’un fantôme pendant toute la procédure. J’ai, de mon point de vue, subi un second viol à cause de la machine judiciaire. »

« Le classement sans suite est une seconde sidération pour ces faits. L’on pense alors que la société entière cautionne ou minimise ces crimes. Pour ma part j’ai tout de même fini par être entendue et reconnue victime, mais il m’aura fallu patienter huit ans… c’est très très long et destructeur. »

Hôpitaux/Médecins/Psychiatres

« Je ne me souviens pas de bienveillance particulière, le lieu était sordide et dès mon arrivée je souhaitais repartir au plus vite. »

« Très dur, on nous prend pour du bétail… »

« Elle [la professionnelle de santé] était particulièrement froide, mécanique et brusque. »

« Après une fracture directe du nez et des coups sur le corps le médecin d’urgence n’a pas estimé un arrêt de travail nécessaire et m’a d’ailleurs à peine adressé la parole. »

« J’ai consulté une psychiatre à mon initiative qui a minimisé les faits et les violences subies. Elle a tout fait pour que j’accepte l’enfant et que je n’accouche pas sous X. »

« Je n’ai rien compris, c’était la première fois que je voyais un gynécologue et j’ai trouvé cela traumatisant. »

« C’est avec le médecin généraliste rencontré par la suite que j’ai eu des problèmes […] : ce médecin m’a culpabilisée et fait la morale comme à une petite fille. C’était humiliant et blessant. »

« J’ai eu le sentiment de déranger tout le monde avec mon histoire. »

« Je suis restée nue, juste vêtue d’une culotte, toute seule pendant un très long temps (un peu moins d’une heure environ) dans ce box. J’étais gelée et terrorisée. »

« Laissée seule dans une salle, avec aucun endroit où s’asseoir, aucune proposition réconfortante type boire quelque chose […] le personnel soignant entrant et sortant de la pièce sans me parler et me regardant de la tête aux pieds sans savoir quoi faire. »

« L’attente est insupportable. »

« Les soins d’urgence sont nécessaires et capitaux, mais aussi “humiliants” = observation du corps nu, prélèvements, photos, mesure des blessures… »

« C’est un homme qui m’a fait SUBIR l’examen gynécologique »

« Le premier examen que j’ai vécu a été très traumatisant, car non seulement on a remis en question mon agression, mais en plus on m’a montré une indifférence totale, j’étais en “chemise d’examen” dans le couloir à attendre deux heures, avec l’infirmière qui passait de temps en temps me poser des questions sur ce qui s’était passé devant tout le monde, en me disant que j’avais aussi ma part de responsabilité et qu’il ne fallait pas faire porter le chapeau au garçon avec qui j’avais eu un rapport non considéré. »

« J’appelle cela une autopsie du vivant. »

« Je n’ai vu aucun psychologue, on ne m’a ni soutenue ni orientée vers quelqu’un d’autre ou vers une association. On m’a juste renvoyée chez moi. »

« A part pour les besoins de la procédure avec le test du VIH et l’expertise psychologique […], rien ne m’a été proposé. »

« Le médecin a rempli les papiers pour la police sans se préoccuper de m’informer de ce que j’avais comme séquelles, étant uniquement dans une démarche administrative. »

« Mon médecin traitant (une femme, pourtant expert criminologue) m’a dit de me trouver un mec ou deux sur internet, d’aller prendre du bon temps avec eux dans un hôtel et que ça me ferait du bien, m’aiderait à aller de l’avant… »

« Un psychologue m’a dit que ce n’était pas un viol. »

« J’en ai parlé à un généraliste qui m’a dit que c’était normal qu’un garçon de 16 ans joue au docteur avec une fillette de 8 ans. »

« Il me questionnait uniquement sur mes attitudes, mon rapport à la sexualité, aux hommes plus âgés (si j’étais attirée par eux par exemple), mes rapports avec mon père… J’ai rapidement mis un terme à nos entretiens car ils me faisaient terriblement culpabiliser. »

« Ce psychiatre m’a dit “j’espère que tu m’as tout dit. Car si après j’apprends par exemple que tu lui as fait une fellation, je ne pourrais plus être de ton côté”. C’était pour moi choquant de l’entendre dire ça ! »

« Les infirmières à l’époque ne parlaient pas ! »

« Dès que j’ai parlé à ma thérapeute, il n’a plus été question que de la météo pendant les séances suivantes. J’ai arrêté avec elle. »

« La psy de l’association d’aide aux victimes a minimisé mon cas et mon traumatisme à tel point que j’ai voulu tout arrêter en me disant qu’elle avait raison, que je faisais du foin pour pas grand-chose. »

« La première fois que j’en ai parlé à un thérapeute, il a minimisé »

« La première fois ma psychanalyste ne m’a pas crue. J’ai été effondrée. »

« Très mal… considéré comme un sujet pas “intéressant” par rapport aux violences subies dans l’enfance par exemple, ou encore parce que “il n’y a pas vraiment eu viol”. »

« Un des psychiatres que j’ai vus m’a dit que j’avais exagéré toute cette histoire, et que j’avais un trouble narcissique. »

« Les premiers médecins psychiatres que j’ai vus m’ont rarement fait comprendre que je n’étais pas responsable de ces viols. Ils m’ont laissée avec ma culpabilité »

« J’ai été prise en charge au départ par d’excellents professionnels pour mon problème de drogues (ce qui est déjà quasiment impossible à trouver), mais je n’ai pu recevoir d’eux aucune aide concernant les traumatismes dus aux violences, ce qui est regrettable puisque la majorité des femmes toxicomanes que je connais ont été bousillées par les violences sexuelles. »

« La première psy m’a dit que c’était sûrement du fantasme et qu’on ne saurait jamais si c’est vrai ou pas ! »

« Je n’aime pas trop critiquer le système de santé… mais la seule chose qui me vient à l’esprit c’est : prise en charge soit lamentable (culpabilisation, déni) soit inadaptée (psychanalyse). »

« Pour le viol (en tant qu’adulte), le psychiatre a dit qu’il s’agissait plutôt d’un symptôme de mes troubles bipolaires, en d’autres termes que j’en étais responsable et qu’il ne s’agissait pas d’un viol mais d’un comportement dangereux de ma part .»

« Mon médecin généraliste a vu ça comme un problème de vie de couple comme un autre, sans reconnaître que c’était une violence. »

« “Je ne crois pas que vous ayez été violé ”. »

« Un psychologue m’a dit que ce viol était une chose positive puisqu’il prouvait que j’étais désirable…»

« Il faut savoir relativiser »

« Cela n’a rien à voir avec votre situation aujourd’hui »

« Il faut tourner la page »

« Psychologue de l’université (que j’ai rencontrée une seule fois): “ Je ne vois pas pourquoi vous paniquez [ à propos du risque de contamination VIH ] ! Il était africain votre agresseur ? Homosexuel ? C’était un marginal ? Non ? Et bien alors ?! ” »

« “Tout va bien ce n’était pas votre premier rapport sexuel et puis vous n’êtes pas enceinte” »

« “Faut s’amuser dans la vie, faut pas se bloquer, il faut profiter de sa vie sexuelle” »

« Mon médecin traitant m’a signifié “que j’avais mérité” ces viols car j’avais connus mon ex sur internet. »

« Me dire qu’un enfant était en mesure de dire non dans ce genre de situation. »

« Cela ne vous est pas arrivé par hasard »

« Savez-vous faire la différence entre vos fantasmes et la réalité ? »

« On m’a reproché un manque de vigilance d’avoir été me promener dans un lieu isolé. »

« Très mal, une honte indicible, un traumatisme de plus. Comme une double peine après avoir subi des violences sexuelles. Les médecins, à cause des plaintes somatiques ont remis en cause ma parole, renforçant la honte, mon envie de disparaître, de ne pas avoir ma place sur terre, d’être “de trop”. »

Hôpitaux psychiatriques

« Je l’ai vécu comme une injustice, je suis enfermée et eux [les agresseurs] sont dehors »

« Ça devait être du repos et une coupure du monde extérieur pour réfléchir et me poser, mais je l’ai vécu comme un enfermement. Comme si [on me mettait] en prison parce que je m’étais faite violer… [sic] »

« Chaque jour seulement dix minutes ou un quart d’heure avec le psychiatre puis on ne le revoit que le lendemain, journées abrutie de cachets pas d’horizon rien à quoi se raccrocher pas de vraie discussion pas de prise en compte de la douleur psychologique sauf par les médicaments et tout est complètement dépersonnalisé »

« J’ai subi les moqueries du personnel »

« Il n’y a pas grand-chose à raconter : beaucoup de médicaments, pas ou peu d’entretiens avec le personnel soignant, livrée à moi-même dans une structure mixte. À posteriori je me suis demandée comment la psychiatre qui me suivait à l’époque a pu imaginer que ça pouvait me faire du bien ! »

« J’ai passé un mois d’août en maison de repos, un mouroir, personnel soignant restreint, aucun soin ou presque »

« Une fois à l’âge de 20 ans… J’ai demandé à sortir du centre par peur de finir drogué par des médicaments »

Source(s):