Placements abusifs d’enfants : la fiabilité des rapports d’évaluation en question

- La Prison avec sursis... C'est quoi ?

non

- 27/03/2025

- 21:41

Dans la note de cadrage qui prévoit la production d’une nouvelle recommandation intitulée « évaluation globale de la situation de l’enfant en cours de mesure de protection de l’enfance », la Haute autorité de santé (HAS) pointe les faiblesses des rapports d’évaluation du danger adressés au juge des enfants.

Selon les acteurs qui dénoncent les placements abusifs en protection de l’enfance, c’est le manque de fiabilité de ces rapports qui est la cause principale de ces abus.

La dénonciation des placements abusifs en protection de l’enfance est aujourd’hui portée par des acteurs organisés et de plus en plus nombreux : parents, associations, avocats.

Des journalistes commencent également à travailler sérieusement sur cette question.

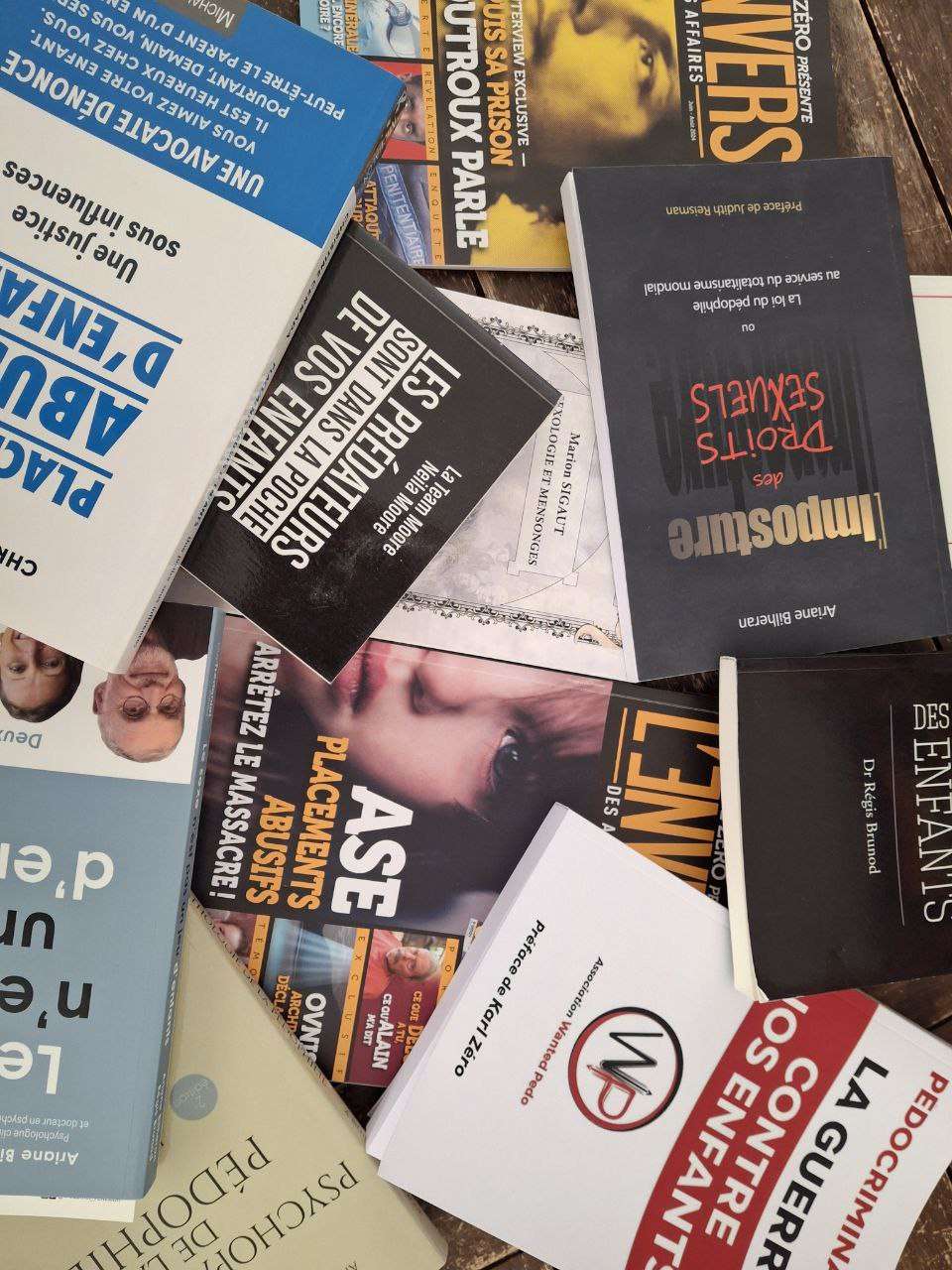

Des ouvrages et des rapports sont publiés : « chroniques du mépris ordinaire » de Michel Amas ; « une justice sous influence » de Christine Cerrada ; « l’aide sociale à l’enfance, une impitoyable machine à broyer les familles d’enfants autistes », un rapport d’autisme France.

Selon certains de ces acteurs, les associations gestionnaires favoriseraient volontairement les placements abusifs pour remplir les établissements et ainsi profiter de la manne financière du système de protection de l’enfance.

Le caractère complotiste de cet argument servait jusqu’à présent de prétexte aux acteurs du secteur pour ne pas prendre au sérieux la dénonciation des placements abusifs.

Mais le 11 février 2025, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les dysfonctionnements de la protection de l’enfance semble avoir pris conscience qu’il y avait là un problème qui ne pouvait plus être ignoré.

Quatre personnes expertes de cette question sont venues exposer leur point de vue devant la commission.

Parmi elles, Christine Cerrada, avocate référente de l’association l’Enfance au cœur, autrice du livre « une justice sous influence ».

Dans sa prise de parole, elle met en cause la fiabilité des rapports d’évaluation produits par les travailleurs sociaux.

Ils feraient parfois état de situations de danger qui n’existent pas et provoqueraient ainsi des placements abusifs.

Son solide argumentaire, qui est aussi celui de l’association l’Enfance au cœur qu’elle représente, est composé des points suivants.

Selon elle, quand un enfant est maltraité, le placement est justifié.

Un placement est abusif quand il est décidé sur « un fondement subjectif », à partir « d’interprétations d’un rapport social » alors qu’en réalité, il n’y a pas de danger avéré.

Le problème viendrait du critère de placement.

La notion de danger est, d’après elle, trop floue et doit être remplacée par celle de maltraitance.

Au lieu d’avoir des rapports subjectifs psychologisants – qui fondent le danger sur un « défaut d’individuation de la pensée », une « dyade mère-enfant trop fusionnelle », un « conflit @parental », un « syndrome d’aliénation parentale », une « emprise », un « syndrome de Münchhausen » – on aurait des rapports fondés sur des données objectives du type : ce mineur subit des maltraitances psychologiques et voici les faits avérés qui le démontrent.

Enfin, toujours selon elle, si la France est championne d’Europe des placements et que la protection de l’enfance manque de places disponibles, c’est parce qu’on place trop d’enfants à tort :

le robinet est trop ouvert en amont

Le manque de fiabilité de l’évaluation du danger dans les rapports adressés aux juges des enfants, dénoncés par les acteurs en lutte contre les placements abusifs, est corroboré par la HAS.

C’est bien cette faiblesse qui a conduit à l’élaboration en 2021 du « référentiel d’évaluation globale de la situation des enfants en danger ou en risque de danger », dont l’utilisation est obligatoire pour les cellules de recueil et de traitement des informations préoccupantes (Crip) pour établir leurs rapports à l’entrée dans le système de protection de l’enfance.

Dans son préambule la recommandation fait état de « la persistance de certaines difficultés » dans l’appréciation du danger : « absence d’outils partagés au niveau national, une diversité des organisations et des pratiques en fonction des conseils départementaux et parfois au sein d’un même territoire » ; « manque d’outils » qui engendrent des « risques d’erreur d’appréciation avec conséquences délétères pour l’enfant/adolescent au domicile, ou inversement engagement de modalités de protection non nécessaire ».

La note de cadrage de la HAS qui prévoit la production d’une nouvelle recommandation intitulée : « évaluation globale de la situation de l’enfant en cours de mesure de protection de l’enfance», à destination cette fois des professionnels qui produisent des rapports en cours ou en fin de mesure, pointe à nouveau les faiblesses de ces documents.

« Une grande diversité d’outils et de pratiques en matière d’évaluation entre territoires, entre institutions, mais aussi entre professionnels au sein d’une même institution » ; des rapports d’évaluation « composés de perceptions, d’interprétations sans que les éléments « bruts », objectifs ayant conduit les professionnels à les formuler ne soient suffisamment explicités » ; « un manque de formalisation » ; « des thématiques insuffisamment traitées (santé physique et psychique) ».

Le document cible également le rejet de l’utilisation des référentiels d’évaluation de la HAS : « outils qui restent parfois vus par certains professionnels comme porteurs de risques » ; « risque de mettre l’enfant et/ou les parents dans des cases » ; « risque de figer la perception d’une situation » ; « risque d’harmoniser les pratiques ».

Il y a donc selon toute vraisemblance un manque de fiabilité des rapports adressés au juge des enfants qui évalue qu’ il y a danger ou pas pour un mineur. Les causes potentielles sont multiples : manque de moyens, excès de prévention au détriment du droit des personnes, manque de formation des travailleurs sociaux, rejet de la rationalité des référentiels, flou qui entoure les notions de risques et de danger, difficulté inhérente à l’exercice lui-même.

Cette faiblesse accrédite l’hypothèse des acteurs en lutte contre les placements abusifs que l’on peut formuler ainsi : la trop grande subjectivité des rapports d’évaluation du danger produit de nombreux placements abusifs.

À l’occasion de la refondation de la protection de l’enfance annoncée par Catherine Vautrin, le moment est peut-être venu de prendre cette hypothèse au sérieux et de mettre en œuvre des travaux de recherche rigoureux à partir desquels des changements pourront être envisagés.

NDWP: En ce qui concerne l’association Wanted Pedo, nous dénonçons depuis de nombreuses les placements abusifs.

Pointer les critères de choix revient à remetrre la faute sur les éxécutants qui sont souvent des gens d’un niveau très faible.

Ils font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont comme moyens (combien de dossiers par personne ?).

Mais quid de leur formation, trop souvent orientée qui les incitent à la partialité (ex: syndrome d’aliénation parental sous-jacent dans les “conclusions” de milliers de dossier de placements, idem pour la formation des juges).

Mais le focus sur les détails micro de la mécanique ASE ne doit pas cacher la macro qui influe sur les équipes de terrain.

Ainsi la situation est extrêmement disparate sur le territoire français à cause de la décentralisation sur les conseils départementaux de l’aide sociale à l’enfance.

Certains départements placent à tour de bras avec des budgets faramineux et obscurs qui financent des associations sous-traitantes qui ne le sont pas moins (ex: Bouches-du-Rhône).

D’autres départements sabrent ces budgets et ne placent pas des enfants alors qu’ils sont dans des situations terribles (ex: Charente-Maritime).

Souvent on place des enfants qui pourraient ne pas l’être avec plus d’accompagnement de la famille, et parallèlement dans le même département, on laisse des enfants en grand danger car le père est “trop dangereux” physiquement pour les travailleurs sociaux eux-mêmes, donc ordre est donné de les laisser tranquille.

Parfois on incite “en off” avec quelques menaces, ces prédateurs à déménager dans le département d’à côté pour se débarrasser du problème et réinitialiser un “cycle de suivi social” qui aboutira aux mêmes résultats avec quelques années de délais et de souffrance de plus pour les enfants martyrs.

Bref, rares sont les départements où l’ASE fonctionne bien, mais ce sont 90 situations différentes et qui peuvent changer au gré des élections.

Une évaluation nationale, avec des moyens conséquents, dans le détails, des TOUS les 90 “systèmes ASE locaux” (commanditaires et sous-traitants) serait salutaire pour la population française afin de définir des cadres de contrôle par une future “structure centralisée surveillante” (type police des polices).

Une prostituée mineure sur deux est en foyer ASE.

Honneur, force et courage.

Ne rien dire, c’est accepter.

Ne rien faire, c’est cautionner.

On lache rien.

L’équipe Wanted Pedo.

Source(s):

Les articles en liens

France | Placements abusifs et dérives de l’Aide Sociale à l’Enfance

Outreau | Une fillette violée à plusieurs reprises dans un foyer pour mineurs

Bayonne | Prison ferme pour le maraîcher qui accueillait des jeunes placés par l’ASE